先を見据えた、テクノロジーの「未来目標」

サステナブルで高度なシステムの実現を目指して

10~20年後の未来を展望したとき、ビジネスの成長とサステナブルな社会をつくり出すために、今、ITを使って取り組むべきことは何だろうか。日鉄ソリューションズのシステム研究開発センターは、最先端のテクノロジーによる諸課題の解決を目指し、3つのチャレンジングな「未来目標」を掲げた。

南 悦郎

日鉄ソリューションズ株式会社

フェロー

技術本部 システム研究開発センター所長

本格的な取り組みが始まったデジタルトランスフォーメーション(DX)では、「変化への対応」が主題の一つになっている。これまでにないスピードで変化している社会、ビジネス、技術などに追随していくためには、「変化に対応できるように自らを変化」させることが不可欠だ。

しかし、目の前にはたくさんの変化が起こっている。中長期的に見て、企業と情報システムはどの方向へ変化していくべきなのか、非常に分かりづらい状況だ。やみくもに先を急いでも、よい結果は得られない。

企業情報システムの将来像を描き、そこへ最短距離で進む

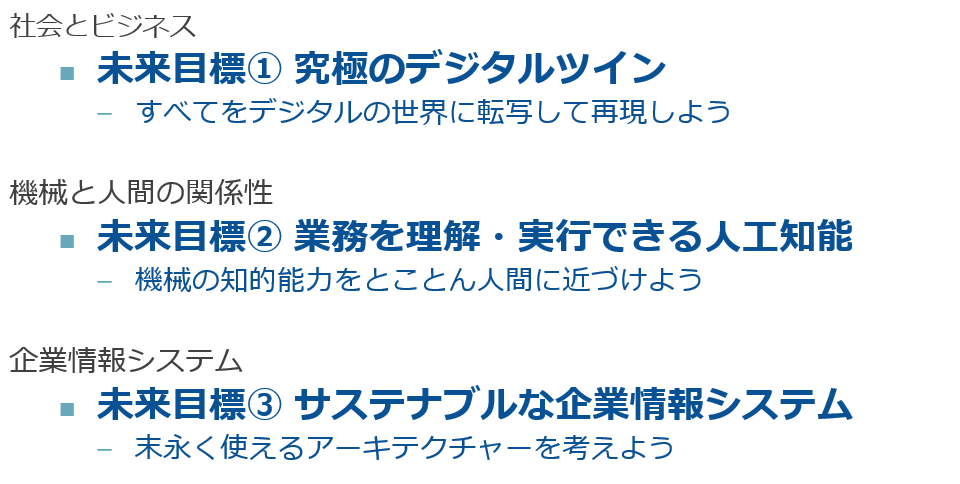

こうした状況を踏まえ、日鉄ソリューションズ システム研究開発センターは長年にわたって新技術の探索、評価・検証、企業への新技術導入支援をしてきた経験とノウハウを基に、企業情報システムや技術面で目指すべきことを3つの「未来目標」として描いた。それは①究極のデジタルツイン、②業務を理解して実行できる人工知能(AI)、③サステナブルな企業情報システムである(図1)。

これらは私たちシステム研究開発センターの研究目標であると同時に、企業情報システムの予想将来像でもある。かなりチャレンジングな目標なので、もしかしたら実現までに10年や20年はかかるかもしれない。しかし、いったん未来の目標を立て、目標から現在地を振り返ってみれば、「今できること」「まだできないこと」が明確になる。そして、「まだできないこと」を解決するための手法や技術を研究していけば、未来目標に向かって最短距離の道を進めるだろう。これが未来目標を立てた狙いである。

今後の重要トレンドは「サステナビリティ」

3つの未来目標に共通しているのは、ここ数年で私たちの価値観をがらりと変えた「サステナビリティ」の課題と密接にリンクしている点だ。サステナビリティに対する経営者のスタンスは、以前なら「ビジネスを成長させつつ、サステナビリティも大事なので配慮する」というものだった。だが今や、サステナビリティは社会やビジネスの主軸として意識されている。つまり、サステナビリティは「おまけ」として取り組むものではなく、経営の「メインターゲット」に昇格しているのだ。

加えて、消費者もサステナビリティを強く意識し始めている。レジ袋の有料化に対する態度変容はその好例だろう。10年前だったらかなり反発があっただろうが、今は普通に受け入れられている。企業も消費者も、社会全体の価値観がサステナブルな方向に動き出している。

これは決して一過性のトレンドではなく、数十年にわたって広がり続けると私たちは考えている。企業情報システムも、ビジネスの成長とサステナビリティの両立を目指していかなければならないだろう。

未来目標① 究極のデジタルツイン

未来目標の1つめは、ビジネスに関係するすべての要素をデジタルの世界に転写して再現する「究極のデジタルツイン」である。

デジタルツインは、リアルに存在する「モノ(製品や生産設備など)」の形や属性、モノとモノの関係や構造、挙動などを、デジタル空間に忠実に再現した双子(ツイン)だ。蓄積したデータを使えば、過去のトラブルを再現したり、シミュレーションや最適化によって未来を予測したりできる。企業が生産効率や製品の品質を高めていくためには、デジタルツインのようなDXが威力を発揮する。

ただし、サステナビリティの観点では、この従来型デジタルツインには不十分な点がある。これまでのビジネスは財務を中心に考えてきたが、環境負荷や雇用、社会貢献など、企業活動が社会に及ぼす影響に対して責任を持つことが強く求められている。例えば環境負荷の点では、企業は負荷がどれくらいあるのか、数値化できていなかったもの、あるいは数値化が難しかった要素まで含めて可視化し、環境対策によってどのくらい負荷を減らせたのかをしっかりと説明していかなければならない。「モノ」以外に把握・分析しなければならない情報がたくさんあり、従来型デジタルツインではサステナビリティの要請に対応できない。

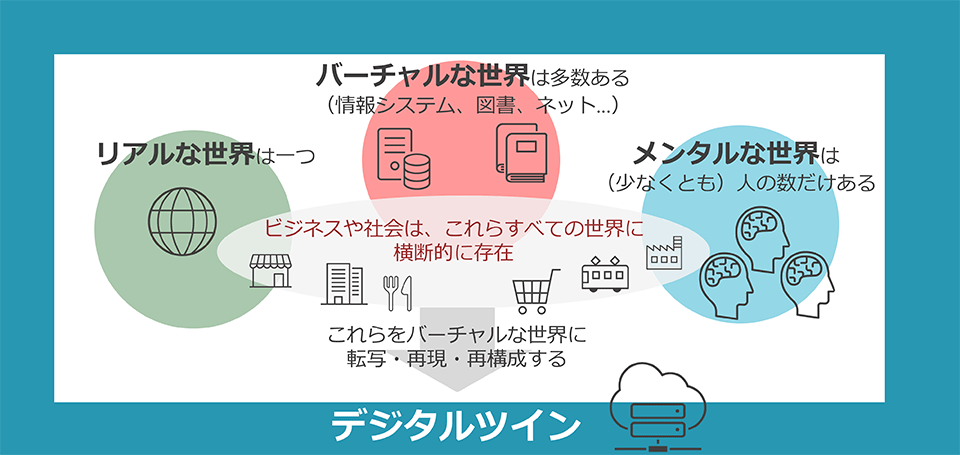

リアル、バーチャル、メンタルの世界をすべてデジタルツインに転写

未来目標として掲げる「究極のデジタルツイン」は、単に「リアルの世界」にあるモノをデジタルの世界で再現するのではなく、ネットの世界のように「バーチャルの世界」にある多様なものや、消費者や従業員をはじめ、ビジネス・社会に関わる人々が頭の中で考えている「メンタルな世界」をも含めてデジタル化することを目指している(図2)。私たちのビジネスや社会はこれら3つの世界にまたがる形で存在しているからだ。

人が感じているリアルの世界は1つだとしても、その周辺にはたくさんのバーチャルな世界があり、それはリアルの世界を転写したものである。そして、形はなくとも人々は何かの考えに基づいて行動しており、リアルの世界に影響を及ぼしている。そうした人の考えや感情をよく理解するための仕組みも不可欠だろう。こうしたリアル、バーチャル、メンタルの世界を横断的につないで、リアルなビジネスにフィードバックする情報源とする点が「究極のデジタルツイン」の重要なところだ。

さまざまな壁を越え、デジタル空間で統合処理

DXの観点でも、究極のデジタルツインが果たす役割は大きい。

DXの役割の1つは「壁を越えること」と考えている。具体的には物理的な隔たりや時間的な制約、論理的な壁(組織の壁など)を取り払うことである。例えば工場にある生産設備の稼働状況を本社から可視化する場合、カメラの映像を見るだけでなく、モノがどこにあり、どう動いているかをデジタルの世界で把握できる。VR(仮想現実)の技術を使ってその世界に入り込んだり、AR(拡張現実)の技術でリアルの世界に逆転写したりもできる。親会社の日本製鉄も「バーチャルワンミル」というコンセプトを掲げ、全国に遍在する製鉄所をあたかも一つの仮想的な製鉄所として運営しようとしている。これを支えるシステムもデジタルツインだ。

ただし、従来型のデジタルツインは、情報のセンシング、モデリング、可視化、分析、シミュレーション、最適化、制御(業務の自動実行)などの技術が別々になっていて、うまく連携していないのが実情だ。究極のデジタルツインでは、これらの技術を統合化して、情報のセンシングから制御(業務の自動実行)までをシームレスに実行できるようにすることが目標となっている。

未来目標② 業務を理解・実行する人工知能

2つめの未来目標は、人とAI(人工知能)の関係を大きく変える最もチャレンジングなテーマと考えている。「業務を理解して実行できるAI」というのは、私たちシステムインテグレーターの仕事で言うと、顧客企業で要件定義をして、システム設計をするようなAIである。どのような業務なのか、どんな文書を使っているか、どういうシステムの機能が必要か、既存システムがあれば、それはどんな内容なのかとAIが尋ね、ヒアリングした要件や技術資料などに従って新しいシステムを設計することをイメージしてほしい。

少し前までなら、こうした業務は人が担うしかなく、AIで自動化するなんて夢のような話と考えただろう。だが最近、画期的な新技術の登場によって、にわかに現実味を帯びてきた。

巨大な機械学習モデルが高度な問題を理解してコードを自動生成

その新技術とは、米国の非営利AI研究組織OpenAIが開発した言語AI「GPT-3(Generative Pre-trained Transformer-3)」や「Codex」だ。いろいろな文章やソースコードを読み込ませて学習させた、巨大な機械学習モデルである。大学の数学科1年生の試験問題レベルなら、これらのAIが問題を理解し、解くための手段を考え、Pythonのコードを自動生成して答えを出す。グラフを描けという問題だったら、そのグラフを描く。かなり高度な知的作業と言えるだろうが、AIによる課題解決の道が開けた。この延長線上に、システム開発の上流工程を担えるAIをつくれるのではないかと考えている。

もちろん、企業情報システムの要件定義の方が難しい課題である。だが業務システムには、人にしか生み出せない創発的な要素が常に求められているわけではない。大部分は定型的な業務を自動化するロジックの集まりだ。解決方法にもパターンはある。ならば、巨大な機械学習モデルが数学の問題を解くように業務を理解し、ロジックを抽出してソースコードを自動生成できる可能性は十分にある。

人とAIの関係を大きく変える

私見だが、10年あれば「業務を理解して実行できるAI」の8割くらいは実現できるのではないかと考えている。そうなれば、人とAIの関係は大きく変わる。「機械がルーチンワークをこなして、人がそれ以外の仕事を担う」という従来の発想は陳腐化し、むしろ人にしかできないと思われていた設計業務や判断業務、計画業務などをターゲットにした自動化が進むだろう。そうなれば、一連の仕事の中で「ここは機械に処理させよう」と考えるのではなく、「どこを人が担当するか」という発想に変わっていくのではないだろうか。

AIで人の作業の一部を自動化していく取り組みは、サステナビリティの観点でも重要だ。これから人口が減るスピードが上がっていくのに、多くの人的リソースを投入してシステムを構築していく従来の手法は持続性に乏しい。システム開発需要に対して、開発者の供給が追い付かなくなるかもしれないからだ。そのためには、AIによる生産性の向上が欠かせない。

このチャレンジングな未来目標に向かい、当社は一歩ずつ研究成果を積み上げていく考えだ。間もなく発表する自動テストツールはその第1弾といえる。従来の自動テストツールは、ツールの仕様に合わせた「テストスクリプト」を記述してアプリケーションのテストを実行する仕組みになっている。だが、これから発表する自動テストツールは、テストの内容を「文章」で書いてあげれば、それを読んで理解し、実行してくれる。テストスクリプトの記述方法を知らなくても、テストしたい内容を伝えられれば、そこから先はAIに任せられる。AIによる業務理解と実行の能力は、すでにこのレベルにまでは到達している。

未来目標③ サステナブルな企業情報システム

未来目標の3つめは、企業情報システム自体のサステナビリティを高めることだ。ビジネス環境や技術の変化に強く、長持ちするアーキテクチャーやプロセスの確立を目標としている。この目標は、システムインテグレーターの提供するDXとは何か、という問いへの答えを追求するものでもある。

過去を振り返ってみて、これまでの企業情報システムがサステナブルだったのかというと、全くそうではなかった。膨大なリソースを投入して開発した後、何年か運用すればまたつくり替えていた。変化への対応の際のアジリティーを高めつつ、全体性を失わずにシステムをサステナブルにするには、構成単位を小さくしたモジュラー構造にする必要があると考えている。

PoCから継続的な実運用へ

解決すべき課題として2つの場面を想定している。1つは、DXの取り組みで盛んになっているPoCから実運用へ向かう際に途中で止まることを減らすことだ。

PoCの「試しにやってみる」から「試しに実業務で使ってみる」という段階を経て、さらに「実際のシステムとして使う」という実運用に移行するときには、信頼性やセキュリティーといった技術面での課題や、法規制やガバナンス上の要件などが新たに出てくる。お試しでつくったシステムと実運用するシステムは、当然ながらその扱い方が全然違う。両者の間にはいくつもの壁があるので、そこをどう乗り越えるかが重要だ。小規模な修正で対応できればよいが、壁を乗り越えられない場合はシステムをつくり替えなくてはいけなくなる。

ではどうするべきか。PoCのプロトタイプシステムと実運用システムの間にどんな要件の差があるのかを洗い出し、PoCの段階から可能な限り把握して対応しておくことだ。この要件の差については現在研究中だが、PoCの身軽さを損なわない形で対応しようと考えている。

システムが自律的に変化を捉えて対応する

次のステップとして実運用に入った段階では、ビジネス環境の変化によってシステムが陳腐化し、大規模な修正やつくり替えが必要になってしまうリスクがある。ここでは特に、DXの一環として導入が進むAIについて考えてみたい。これが解決すべき2つめの場面だ。

今後の企業情報システムでは、ビジネスロジックやアプリケーションの適応的な挙動を機械学習で実装することが増えてくると予想している。機械学習モデルを組み込んだシステムでは、学習させたデータと同じデータが来れば適切に処理できる。しかし、ビジネス環境が学習させたときと比べて変わってきたときに、再学習させないと変化に追随できず、陳腐化してしまう。長く使えるシステムを実現するには、こうした再学習をタイムリーに自動実行する仕組みを実運用システムに組み込んでおく必要がある。もし、再学習の仕組みを実行しても変化に追随しきれないような状況になった場合には、自動的にアラートを発する仕組みも必要になる。

こうした機械学習モデルが企業情報システムの部品として適切に組み込まれていれば、それらがビジネスやシステムの挙動などを自ら監視して自らを適応させることで、ビジネス環境の変化に強いシステムを実現できる。

このように、ファーストDXパートナーとして必要となる技術を追求するために、これらの未来目標に向けて研究開発を進めていく。