「ロボットと人の共存」の現在地と未来

~自律走行搬送ロボットを使った「究極のデジタルツイン」の実現~

技術本部システム研究開発センター

デジタルツイン研究部 主席研究員 笹尾 和宏

NSSOLのシステム研究開発センター(以下、シス研)では、最先端の技術を研究することで、数年先のビジネスに活かす取り組みを行っています。今回はその中から「ロボットと人の共存」について、同テーマを長年にわたり研究している笹尾 和宏主席研究員に話を聞きました。

ロボットが人の生活に溶け込むということとは

――「ロボットと人の共存」に取り組むきっかけはなんだったのでしょうか。

本格的に取り組むようになったのは2008年頃からですが、当時コンピュータなどのデバイスが自然な形で社会や環境に溶け込み、人を支援する「アンビエントコンピューティング」という、次世代コンピューティングの世界観にパラダイムを感じ、興味を持ったのがきっかけでした。

――「人とロボットの共存」もロボットが自然な形で私たちの生活に溶け込んでいる状態ということですね。わかりやすい実例はありますか。

私が2017年に開発した「くま会議」と呼んでいる、会議をファシリテートするくまのぬいぐるみの例があります。この時はロボットではなく話すことができるぬいぐるみを使ったのですが、このぬいぐるみに出席者の座席の位置の測定や音声を認識する仕組みなどを組み込むことで、例えば発言をしていない人に「〇〇さん、ご意見ありますか?」と発言を促したり、ずっと話している人に「〇〇さん、発言は手短にしてください」とか、「会議終了5分前です。〇〇さん、まとめてください」など、会議の進行ができるようにしたものです。特に社内の会議だと人がファシリテートすると仕事上の上下関係などから、思ったように進行できない時ってあると思うのですが、ぬいぐるみがあるだけで場の雰囲気がなごみますし、ぬいぐるみがファシリテートすると会議がスムーズに進むという効果がありました。

参考:「くま会議」の様子

――なるほど、ロボットが会議の出席者の一員となってしまうわけですね。溶け込むというのはそういうことですね。

はい。ロボットでいうと、2020年ごろから自律走行するロボットが出回り始めていて扱いやすくなりました。先日、近所のホームセンターでお掃除ロボットを見かけたのですが、頭に商品を載せてお掃除しながら店内を巡回していました。ロボットに人を避ける機能があるので、お客さんはロボットの動きを意識する必要もないですし、ロボットが持っている商品を手に取ることもできます。すごく自然にロボットが人の環境に溶け込んでいてとても良いと思いました。こうした状況をめざして私たちは十何年研究をしてきたのですが、ようやく「ロボットと人の共生」が現実味を帯びてきたな、と思っているところです。

自律搬送ロボットにセンサーをつけオフィスをデジタルツイン化

――笹尾さんは、現在「カチャカ」という自律走行搬送ロボット(AMR)を使った研究開発をしていると聞いています。どういった研究内容なのでしょうか。

カチャカは、「運んでほしいモノを運んでほしい場所に運ぶ業務用のAMR」のことで、AIやSLAMなどの技術を用いた製品開発を行っていて、以前から優秀なエンジニアが多く在籍していると注目していたスタートアップ、Preferred Robotics社が開発しています。

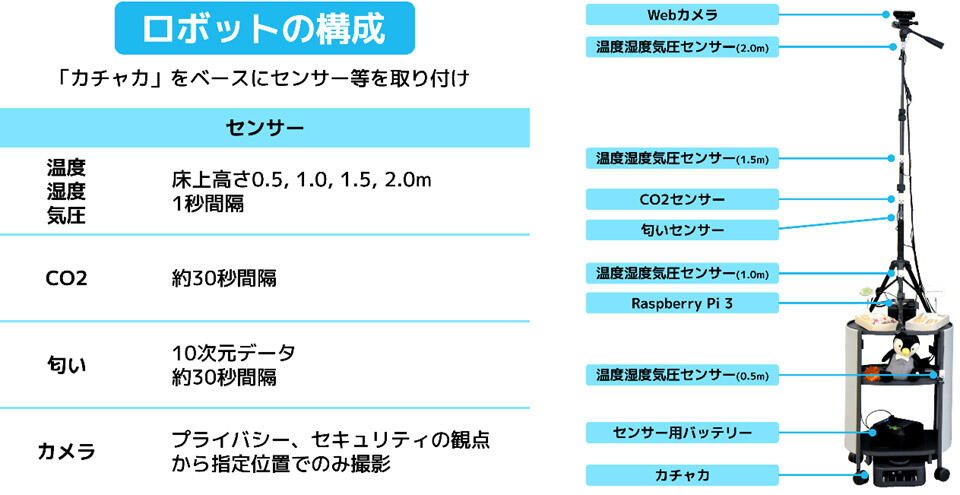

私はこのカチャカを使って、人と自律型ロボットの協調やコミュニケーションについての研究を進めるとともに、デジタルツイン空間を常に自動更新できないかという実験を行っています。

――デジタルツインですか?

はい。シス研では、社会全体の「サステナビリティ」の実現に向けた将来像として、『究極のデジタルツイン』、『業務を理解・実行できる人工知能』、『サステナブルな企業情報システム』の3つの「未来目標」を設定しています。私はデジタルツイン研究部という部署に所属しいて、主に『究極のデジタルツイン』の実現をめざして研究に取り組んでいます。そうしたことから今回はロボットとデジタルツインを組み合わせた試みをしています。

――デジタルツインというとセンサーでセンシングするというイメージですが、どういった方法で取り組んでいるのでしょうか?

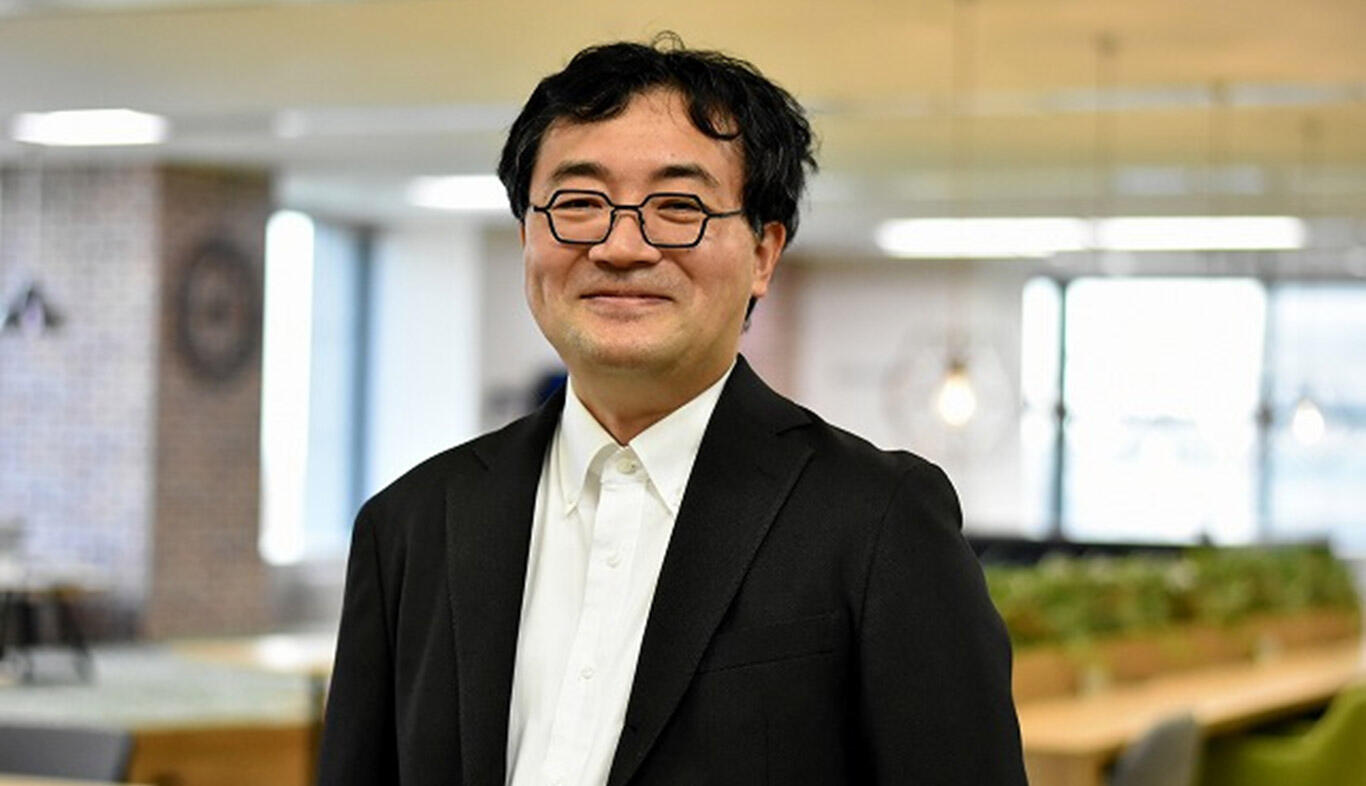

カチャカが運ぶ棚の上にさまざまなセンサーをつけたスタンドを立て、研究所内を定期的に巡回させることで、さまざまなデータを取得しています。そのデータを元に、研究所のデジタルツインを構築しています。

――どのようなセンサーが備わっているのですか。

Webカメラ、温湿度気圧センサー、CO2センサー、においセンサーなどです。バッテリーやRaspberry Piも搭載しています。

データの取得は1時間に一度の頻度でおこなっています。カチャカが入っていけない場所もありますので、そうした場所の温度は数式(熱伝導方程式)を用いて補間しています。

――ロボットを使ってデジタルツインを構築するとどのような効果があるのでしょうか。

デジタルツインを構築しようとすると、一般的には機械に一個一個センサーをつけるIoTの仕組みを思い浮かべると思います。その方法だと部屋全体の状態を調べたい時に、部屋が広いとセンサーをたくさん置くことになり費用が高額になってしまいます。それだったらロボットにセンサーをつけて、ロボットをうまく動かすことでセンシングできればセンサーは最小で済むし、その分リッチなセンサーが使えてより精緻なデータを収集できます。このようにロボットが自分で環境を計測して勝手に情報収集することで精緻なデジタルツインをつくれないかというモチベーションで実行しています。

――実際に計測してみていかがですか?

例えば温度ですが、このスタンドには温湿度センサーだけでも縦の3次元方向に4つ装着し、1℃ほどの微妙な温度変化も捉えています。人は環境の異常にパッと気づくことができますが、同じようにロボットもほんのちょっとした変化を感じ取って、デジタルツイン空間に表現できると考えています。

――においセンサーをつけているところはユニークですね。

はい、このデジタルツインの特徴にしています。においっていろいろなガスの成分が集まったものなのですが、カチャカにつけているにおいセンサーは特定のにおいを測るガスセンサーとは違って、空気中の成分変化を測定する汎用的なセンサーです。五感のひとつである「におい」をサポートできるということで取りつけています。収集したデータから、この日のこの時間に懇親会があったな、なんてこともわかったりします。

――おもしろいですね。

人との共存の工夫はおやつにあり?

――カチャカの台の上にお菓子が置いてありますね。なにか意図があるのでしょうか。

これは、人にロボットを自然に受け入れてもらうための試みになります。カチャカは動作音が静かなので、実は気が付くと後ろに立っていることが結構あって、人を驚かせてしまうことがあります。ただ、カチャカは人が前にいたりだとか、人が前を通り過ぎたりするときは静止しますし、自分の通り道に二人並んで道をふさいでいるような時でも自分の通れる隙間をさがして抜けていくとか、その辺が非常によくできているので、人にぶつかることはないのですが。

――でも、我々としては危険だなっていう印象を持ちますよね。

はい。ただそうだからと言って人に近づいたらアラーム音を出したりすると、それはそれで鬱陶しくなりますし、うまい具合にカチャカを自然に受け入れてもらうにはどうしたらいいか考えた時に、先ほどお話しした「くま会議」がヒントになりました。カチャカの台の下に話すぬいぐるみを備え付けて「お菓子を取ってください」と話しかけさせたらどうだろうと考えたのが、このお菓子につながっています。

――仕事中のおやつは気持ちが和みますよね。今日のお菓子は工具を模したクッキーで目を引きますね。この取り組みの成果はどうですか?

結構、お菓子はすぐなくなりますのでみんなに喜んでもらえているんじゃないかと思っています。今では、カチャカが動いていても気にする研究員はほとんどいないように感じています。

――そうすると、このロボットは人の環境に溶け込みながらデジタルツインを構築するお仕事をちゃんとこなしているということですね。

自宅はセンサーやロボットだらけ。まずは興味のあるものに実際に触れることが大事

――ところで、笹尾さんはどのような観点で研究テーマを決めているのですか。

まずは、自分の興味があることが一番ですね。そして、私の場合は対象となる製品やアプリケーションを実際に手に入れ、とにかく触れます。実際、自宅にはPepper、くまのぬいぐるみ、カチャカなどのロボットがありますし、家中のあちらこちらにセンサーも取り付けています。ある意味、自宅も研究所と言えるかもしれません(笑)。

この段階では、個人的な興味や趣味の範疇です。ただこのように日頃から身近な場所に研究対象を置いたり、頻繁に触れたりしている。さらにはこれも私の場合ですが、ハードもソフトも自分で手を加える。そして、手を加えたものをメイカーフェアなどに出展する。

このような取り組みを続けていると、最初は右も左も分からなかった技術の中から、色々と見えてくることや気づきを得るようになります。コミュニティなどに参加すれば、新たな交流も生まれます。気づけば界隈や関連の技術やトレンドを、キャッチアップできるようになっていますし、ビジネスや社会に使えそうかどうかの判断も、できるようになっています。

そうしてあるしきい値を超えた段階で、改めてビジネスとして取り組むために、会社に企画書などを提出し、研究場所が家からオフィスに移ると(笑)。ですので本日紹介した内容以外、趣味として自宅で取り組んでいる研究対象もまだまだ多くあります。

人とロボットが当たり前に共存している未来はもうすぐ

――最後に、これからの展望や笹尾さんが描いている人とロボットの未来の姿や世界観を教えてください。

近いところでは、カチャカを使ってオフィスを訪れた人にお茶などのドリンクを運んでいく。あるいはフリーアドレスの席に、その日に座るメンバーのパソコンや資料を、事前に運んでおく。社員一人に一台、もしくは複数のロボットが付き、いま紹介したようなサポートを行う。このような世界は、すでに実現できる段階にあります。

もうちょっと先では、ロボットやドローンにセンサーをつけ、広い工場内や森林などを自動巡回する。異音や異臭、温度変化などにより機械類や作業の異常、樹の病気などを発見することに役立てることができると考えています。

――人とロボットの協調、コミュニケーションという点ではどうですか?

ロボットはこれまで、あくまで人が教えたことを実行していました。しかし、生成AIの台頭やさらなる技術進化により、これからはロボットやAIが考え、自分で判断する。あるいは、人に聞いてくる。もっと先には、より良い方法や判断を、ロボットが人に教える。このようにロボットと人が双方に学び合う世界が訪れるのではないか、と考えています。

――また話を聞かせてください。本日はありがとうございました。