R&Dの知見を現場へ クラウドネイティブ技術者育成プログラム

~SIerとして培ってきた技術や経験を活かしアジリティと信頼性を両立したNSSOLならではの内容~

上段左から青木 洋輔さん、喜多 司さん、田村 大樹さん、小材 健さん、望月 雄登さん

中段左から上中谷 健さん、宮田 宇宙さん、飯島 和之さん、吉川 純平さん、伊藤 円さん

下段左から原 伸樹さん、邵哥さん、玉泉 隆嗣さん(全員システム研究開発センター所属のクラウドネイティブ技術の研究員)

※所属は取材当時のものになります。

エンタープライズ業界でクラウドネイティブなシステム開発・運用手法がますます注目されています。NSSOLにも問い合わせや依頼が増加している一方で、クラウドネイティブ技術者の育成が課題となっています。そこでシステム研究開発センター(以下、シス研)では、社内のクラウドネイティブ技術者育成のための研修プログラムを作成し、すでに多くの社員が受講しています。そのプログラムの内容や特徴などを、カリキュラムの考案から講師まで担う、5名の研究員に聞きました。

クラウドネイティブのニーズは高まる一方で人材が足りない

─まずはクラウドネイティブの昨今の状況について、聞かせてもらえますか。

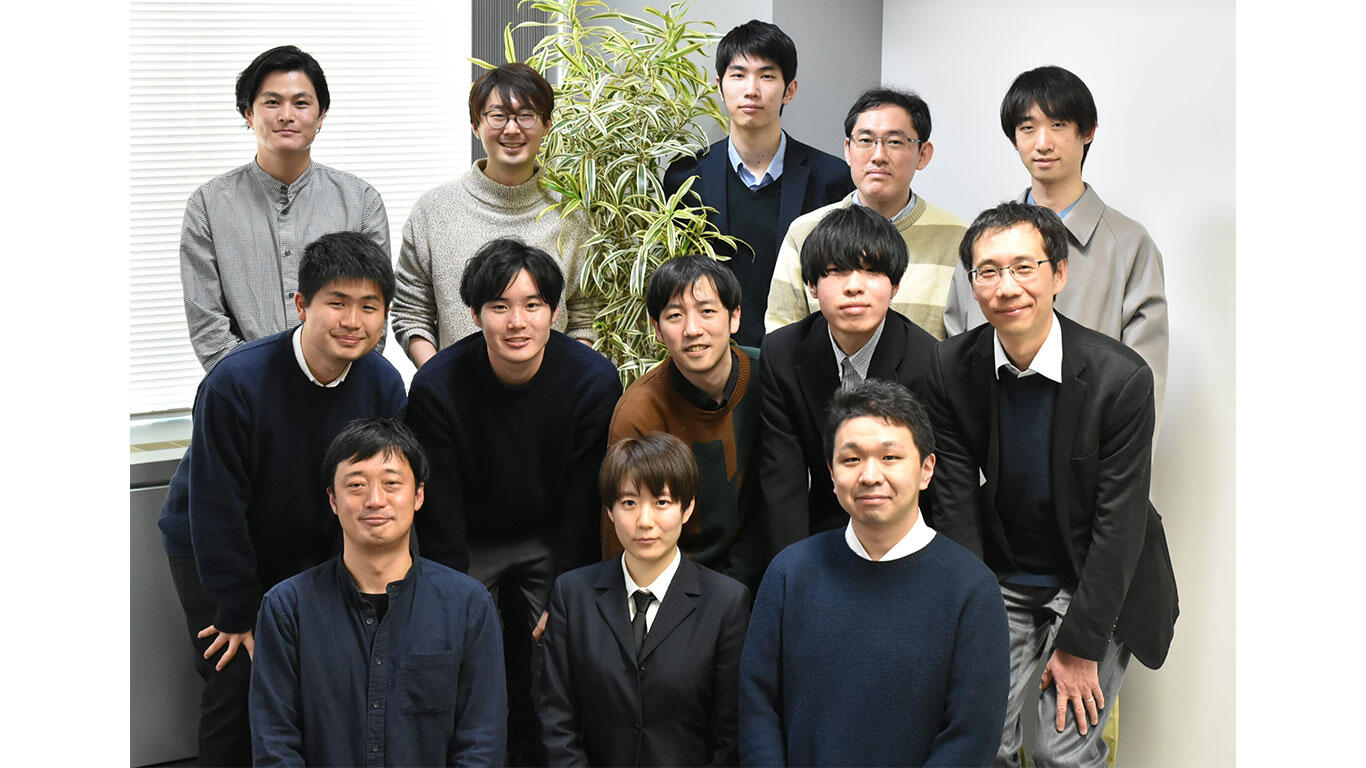

伊藤:政府が2018年に「クラウド・バイ・デフォルト」方針を発表して以降、公共機関においてもパブリッククラウドの利活用が進んでいます。世の中のビジネスの変化もますます速くなっています。お客様はもちろん、エンドユーザーのニーズに応えていくためにも、システム開発においてもアジリティは重要なキーワードと言えます。

そこで単にパブリッククラウドを使うだけではなく、そのポテンシャルを徹底的に引き出すためのシステム開発・運用手法であるクラウドネイティブ技術が注目されています。

―シス研では2015年頃からコンテナ技術に着目し基礎調査を進め、2019年から本格的に研究開発に取り組んでいるそうですね。

原:はい。Dockerが注目され始めた2015年頃からシス研ではコンテナ技術に関する研究開発を開始し、その技術を使って負荷試験プラットフォームcloadiosを開発・利用してきました。2019年から本格的にクラウドネイティブ分野にターゲットを絞り本格的に研究開発を進めています。

伊藤:Kubernetesなどのコンテナオーケストレータや、Istioなどのサービスメッシュといったクラウドネイティブに関するプロジェクトの管理やクラウドネイティブ技術の利用推進を行っているCNCF(Cloud Native Computing Foundation)という団体があります。

我々は同団体が主催するカンファレンスに参加したり、定期的に発表している技術のランドスケープマップなどを参考に、最新の技術情報をキャッチアップしたりしています。それに加えて我々自身が実案件にて経験した数々の課題をもとに、アジリティと信頼性を実現できるシステム構成の組み合わせや開発・運用手法の確立を目指し、日々、クラウドネイティブに関する研究開発に取り組んでいます。

―業態やサービスなどにより、利用する技術やツールなどは異なるのですか?

伊藤:あくまで一般論ですが、コンシューマー向けのWebサービスなどであれば、アジリティやスピードを重視した環境を求められる傾向があります。一方で、我々が得意としてきた領域でもありますが、エンタープライズ企業の基幹システムでは、信頼性が重視される傾向が強いですね。

このようなお客様のニーズや現状の業務課題、実現したいサービスなどを加味しながら、技術の選定も含めて最適なクラウドネイティブなシステムやサービスを構築していきます。ただ一つ言えることは、信頼性が求められる基幹システム系であっても、昨今はアジリティも求められている。だからこそ、クラウドネイティブが注目されている、とも言えると思います。

―お話できる導入事例があれば紹介いただけますか。

小材:我々のお客様に、自治体や企業向けにオンデマンド交通サービスや医療MaaSソリューション等を提供する、ソフトバンク様とトヨタ自動車様の共同出資会社であるMONET Technologies様がいらっしゃいます。

―MONET Technologies様のプロジェクトも含め、お客様がNSSOLに期待するのはどのような点だと考えていますか。

小材:信頼性とアジリティはトレードオフの関係にありますが、我々はオンプレ環境はもちろん、クラウドという概念が出た当初から研究開発に着手してきた経緯があります。だからこそ、よりアジリティを実現するクラウドネイティブ技術の活用でも、しっかりと信頼性を実現できる。そのあたりの実績が評価されているのではないでしょうか。

伊藤:評価をいただく一方で、今後ますます増えていくであろうクラウドネイティブ案件に対応できる、現場技術者の育成が課題となっています。端的に言えば、クラウドネイティブ技術を使いこなすハイスキル人材です。そこで、我々が研究開発してきた知見をもとにクラウドネイティブ技術者育成プログラムを開発することにしました。

社内のDX人材の育成に注力。クラウドネイティブの研修プログラムも作成

小材:育成プログラムの開発にあたっては社内の生産技術部と協力しました。生産技術部は全社的な生産性向上に取り組む部署で、育成コンテンツの整備や開発技術・開発環境の標準化に取り組んでいます。

原:2019年ごろからは中期事業方針として「ファーストDXパートナー」を掲げDX人材の育成に注力していきました。その一環として、クラウドネイティブの研修プログラムも作成しようと。ですから正確には我々だけで開発したものではなく、生産技術部のメンバーと協力しながら作り上げたプログラムと言えます。

―どのようなプログラムなのか、概要や特徴を聞かせてもらえますか。

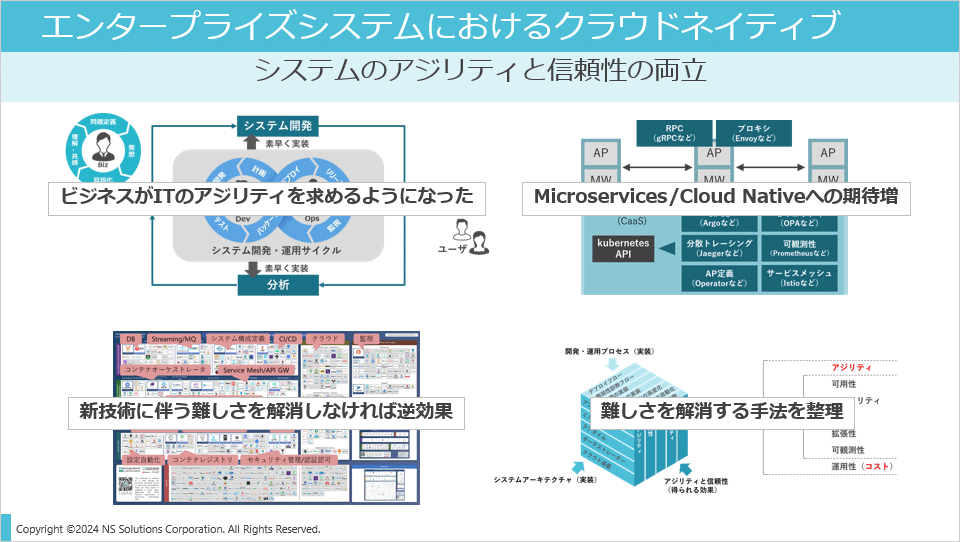

原:まずは基礎の部分を知ってもらおうと、主要な技術領域を広く学べる入門編的な内容や構成としています。具体的には、クラウドネイティブの概要、Kubernetes、CI/CD、可観測性、セキュリティ、レジリエンシー、マイクロサービスなどです。オンラインによる座学、実践で学べるハンズオン、マイクロサービスにおいてはオフラインのワークショップも設けています。

実施期間は2日間プラスワークショップの1日で、合計3日間となります。各技術領域を1時間から数時間程度かけて学ぶ。そのようなコマが複数あるメージです。ちなみに私はクラウドネイティブの概要を担当しています。

―どのような方が受講対象なのですか。

原:コンテナ技術をある程度理解している入社数年目の技術者を対象としています。ただ実際の受講者を見ると、バリバリのベテラン技術者の姿も見られましたね。

―入門編だけれども、ハンズオンは導入したのですね?

原:やはり座学だけでは、頭で理解しても腹落ちしないと考えたからです。手を動かすことは楽しいですし、ハンズオンがあるから参加した、という方もいました。

ドメイン駆動設計、GitOps、DevSecOpsといった技術や手法が学べる

―それぞれ担当された技術領域の内容についても、簡単に紹介してもらえますか。

小材:私はマイクロサービスを担当しました。クラウドネイティブな思考や技術で新規にシステムやアプリケーションを開発していくと、自然とマイクロサービス的なアーキテクチャになります。しかし、既存のモノリシックなシステムをモダンなアーキテクチャに移行したいというニーズが大きく、モノリシックからマイクロサービスへの移行をどう進めていくか、特に基幹システムをどうサービスに分割すればよいかという部分で現場に苦労があります。

カリキュラムの前半では事前知識としてマイクロサービスアーキテクチャを採用するために必要な知識や導入時の注意点、サービス分割の手法等について学習してもらいます。オンプレミスかつモノリシックなシステムからクラウドに移行するお客様や現場が多いことに配慮し、今あるシステムをどのような技術やプロセスでマイクロサービスに移行させたらよいのかについて、これまでの案件経験を踏まえて解説した内容となっています。

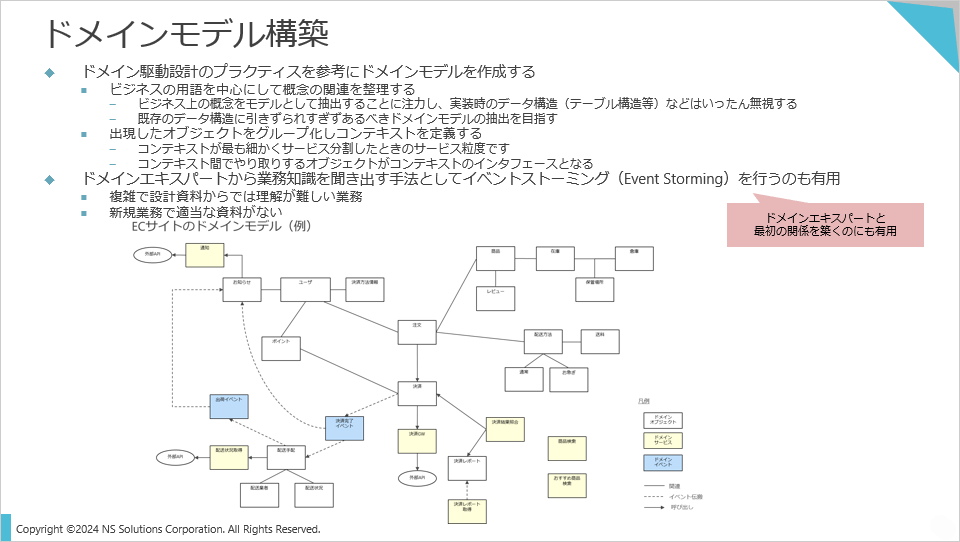

具体的には、既存のモノリシックなシステムを分ける際に参考となる、分析や思考法である「ドメイン駆動設計(Domain-Driven Design/以下、DDD)」をベースとした内容となっています。

そして後半のワークショップでは、既存のシステムをDDDの手法で分析することで、ドメイン分析の手法を学びドメインモデルの作成やサービス境界の発見ができるようになることを目指しています。自分の現場に帰ってより深く詳細に分析することでどこから取り組めばよいか自身で考えられるようになる構成となっています。

―飯島さんはCI/CDを担当されたのですよね。

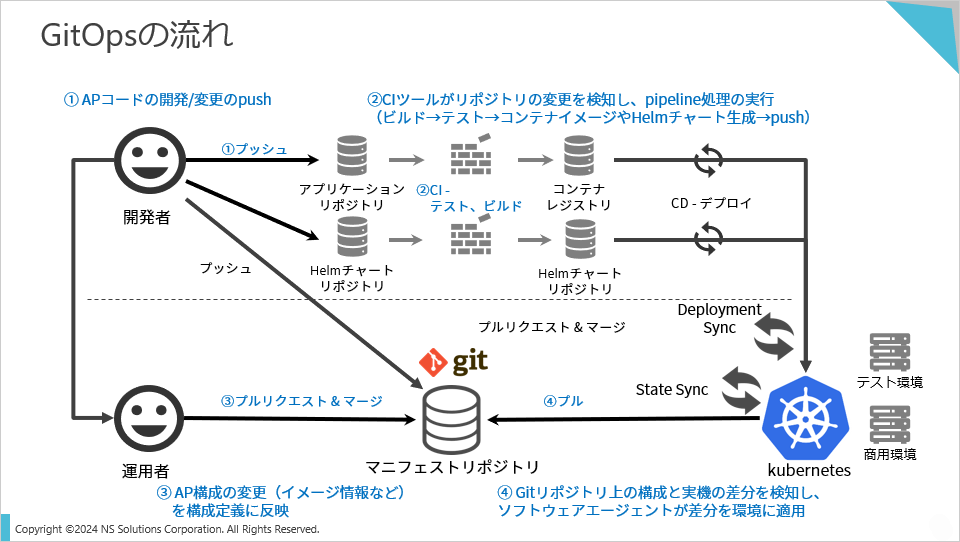

飯島:はい。CI/CD自体は以前からある考え方や開発手法ですが、クラウドネイティブ、コンテナ、Kubernetesではどうなのか。さらには実現するための手法などについて座学30分、ハンズオン30分、合計60分の構成としました。

中でも最近注目されているGitOpsという手法についての内容を充実させました。そしてハンズオンでは実際にGitHubを使い、GitOpsを体感してもらっています。

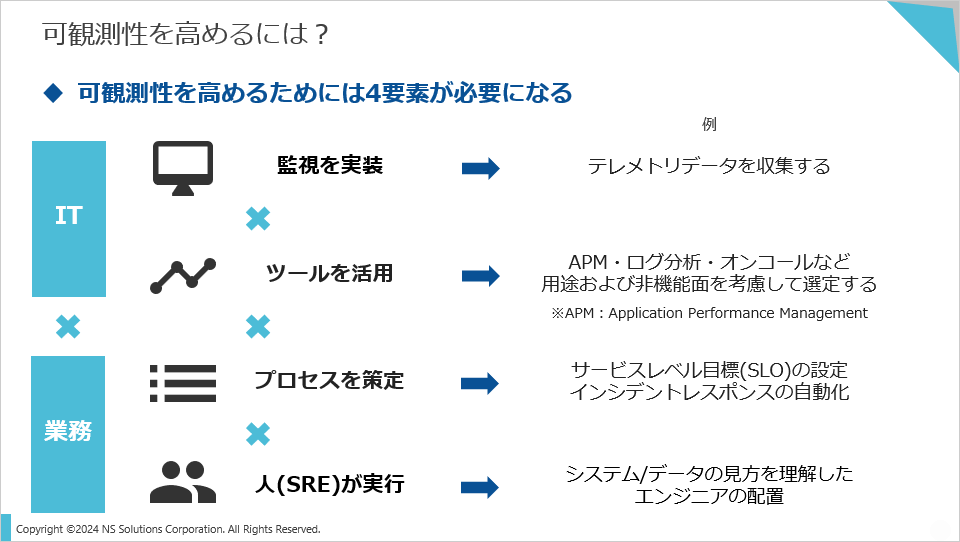

上中谷:私は可観測性を担当しました。「可観測性とはなにか」という概要からはじまり、監視の実装、分散トレース、ツールの活用、実際の業務改善まで。講義1時間、ハンズオン2時間、合計3時間の内容となっています。

―ハンズオンの時間が飯島さんのプログラムと比べるとずいぶん長いように思いますが?

上中谷:ハンズオンではコードの変更を行ってもらうのですが、あまりこの手の業務に慣れてない、インフラ寄りの技術者の参加が多いだろうとの配慮からでした。そのため資料もかなり作り込んだのですが、実際にはアプリ寄りの技術者が多く参加していましたね(笑)

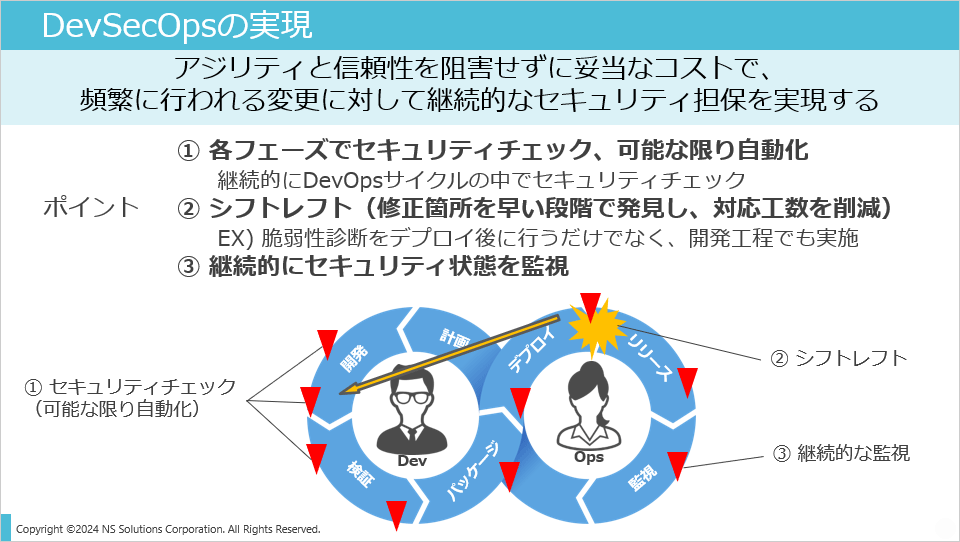

伊藤:私はセキュリティを担当しました。クラウドネイティブになることでクラウドサービスやコンテナなど、新たなシステム構成要素が増えることでこれまでと何がどう変わるのか。アプリケーション、コンテナ、クラウドなど様々な観点についてクラウドネイティブセキュリティの概要、具体的な対策例を解説しています。DevOpsのサイクルの各フェーズの中でセキュリティを意識して対策していくDevSecOpsという考え方が身につくように構成しました。

ハンズオンの拡充やレベル別プログラムの作成により多くのエンジニア層に届く内容にしたい

―講義を行ってみての手応えや課題、今後の展開についても聞かせてください。

原:今回のプログラムはあくまで入門編、クラウドネイティブ技術者になるための羅針盤を提供する意味合いでしたが、これらのクラウドネイティブ技術を実案件でどう活用するか、という目的で応用編の研修プログラムも最近リリースしました。この応用編では、シス研で培った様々なノウハウを取り込んだより実践的な内容にしました。今後は応用編の受講を通じて現場での技術リーダーとして活躍していただける人材の数を増やしていきたいです。実施回数や一回の受講者数も今後はさらに増やしていこうとも考えています。

飯島:受講者の中には、実際に現場でアーキテクトの設計業務に携わっているような方もいました。そしてそのような方からは、まさに現場での困りごとをQAセッションで聞くことができました。そのため応用編のプログラムでは理論に加え、現場でより実践的に使える内容を意識しています。

もうひとつ、今の内容に近いですがいつでも質問や困りごとを聞くことのできる、技術コミュニティとなるものを構築する。我々がいつでも相談に応じることのできる環境をシス研という枠を超えて、会社全体として整備できればとも感じました。

上中谷:私も飯島さんと同じく、ハンズオンを通じて実際に現場でどう使うのか。入門編のプログラムでは概念の理解に重きを置きましたが、応用編ではより現場寄りの内容に重きを置いています。

特に可観測性の技術は運用領域のメンバーに大きく関連するため、同領域に即した内容とすること。また、応用編のさらに先では、現場のリアルな課題を題材に現場メンバーと一緒になって設計してみる、みたいなことも視野に入れています。

さらには私自身が可観測性に関する業務が多いため、研修を通じて得たことを普段業務に還元できれば、とも考えています。

―小材さんや伊藤さんはどうですか?

小材:正直なところ、講義内容を十分に理解できなかった人もいました。資料のブラッシュアップももちろん重要ですが、我々が育成スキルを勉強し、教えるというスキルレベルをアップさせる必要もあるのでないか、と考えています。

特にクラウドネイティブにおいては、組織やプロセスが重要な要素となってきます。技術を伝えるよりはるかにハードルは高いですが、今後は育成にも注力していきたいと考えています。

―研究員が人材育成スキルまで勉強する必要があると。

小材:アーキテクチャの設計というのは一種アートでもある、と私は考えています。そのため体系化された育成プログラムも少なく、育成を行える人材も限られているのが現状です。裏を返せば、できる人材を増やしていくことが、会社としての価値向上になります。

アーキテクチャの良し悪しがシステムやサービスの開発のしやすさに大きく影響します。良いアーキテクチャを設計できる人材を育成することについて現場のエンジニアはもちろん、その先のお客様も一緒になって考えられるような、そういったプログラムや取り組みに発展できればいいな、とも考えています。

伊藤:小材さんの言うように、アーキテクチャ設計は感覚的で属人的な側面がありますが、思考過程をデザインシンキングのように体系化する。その結果、担える人材を育成し増やしていくことこそ、今後の我々のビジネスにとって重要だと私も考えています。難しいことではありますがね。

原:クラウドネイティブの技術者を、とにかく増やしたいですね。

今後はクラウドネイティブがシステム開発手法のスタンダードになってくる。その最先端を我々がキャッチアップし、育成プログラムを通じて全社に展開していく。そのような環境が実現できればと考えています。

―既存メンバーの育成はもちろん重要だと思いますが、社外の人材を迎え入れることは考えていないのですか?

原:全然ウエルカムですし、実際にすでに迎えています。たとえば、アプリを開発するスタートアップなどでクラウドネイティブに触れ、より深く携わりたいという方などです。さらに深くクラウドネイティブについて研究したいと、事業部ではなく我々シス研にジョインするような方もいます。

新しく入ってきたエンジニアが口を揃えて言うのは、エンタープライズ企業の基幹システムという大規模案件に携われることが魅力だと。かつ、今日紹介したようなクラウドネイティブなど、最新の技術を使うこともできる。結果として、両方のスキルや経験が身につくという声もよく聞きますね。

新しいメンバーが加わることは、これまでにない化学反応が起きたりもしますから、単に人材確保という側面だけでなく、NSSOL自体の技術の底上げといった面でも、良い影響があるとも感じています。