写真左から

技術本部 システム研究開発センター 小山 敦史さん、竹内 美樹さん

株式会社Act. 石栗 卓さん、西岡 拓弥さん

障がいのあるメンバーの活躍の場を広げるNSSOLの特例子会社Act.が取り組む農業支援事業を、システム研究開発センター(以下、シス研)の画像認識技術でサポートすることで、徳島県のサツマイモ農家の課題の解決に期待が寄せられています。

今回は、最先端ITを活用した、NSSOLグループならではの「農福連携」への取り組みをご紹介します。

NSSOLがやるべき仕事は、技術を実社会で役立てること

――まずは、Act.とシス研のアンビエントテクノロジーグループがどんなことをしている組織なのかをお聞きしたいです。最初にAct.ではどんな事業を行っているか教えてください。

石栗さん:「障がいのある方々にもっと多くの就労と活躍の場を提供したい」という思いから、2021年4月にNSSOLの特例子会社としてAct.が設立されました。

そして、社会に貢献でき、かつ企業価値を高められる事業に取り組もうと模索する中で、国内各地で進んでいる「農福連携」というキーワードに目が留まりました。そこから農業を含めた地域社会に貢献する事業をしたいという思いが生まれ、徳島県と高知県に事業所を設立しました。

西岡さん:私はその徳島県鳴門市の徳島オフィスの所長を務めていました。鳴門市といえば「なると金時」という名産のサツマイモが豊富に採れる地域として知られています。ここで農福連携の取り組みをするなら、地域の重要な産業であり、我々への仕事の依頼も多いサツマイモ農家さんへの支援をしたいと考え、障がいのあるメンバーと共に農作業の手伝いを始めました。

――農福連携についてご説明いただけますか。

西岡さん:障がいのある方が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現する取り組みのことで、障がいのある方の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野の働き手確保にもつながります。

――次にシス研について伺います。シス研はNSSOLの研究所として最先端技術の研究を通じて社会課題の解決に取り組んでいると聞いています。その中の組織としてアンビエントテクノロジーグループも活動されていますが、まず「アンビエント」とはどのようなものですか?

小山さん:「アンビエント(ambient)」は英語で「身の回りに偏在する」という意味です。私たちはさまざまなセンシング技術、画像解析技術、VR・AR技術などをフル活用して、まるでメガネをかけることで視力が矯正されモノが良く見えるように、たとえばスマートグラスをかけると熟練者にしかわからない微妙な欠陥を誰でも判別できるようにするなど、ITがヒトに寄り添い"自然”な形でサポートするための研究開発を行っています。

身近な例としては、日常的に使うスマートフォンやスマートウォッチで取得したセンサーデータを使ったサジェスト機能などがアンビエントテクノロジーの良い例です。ヘルスケアデータや睡眠データの取得などもその一つです。例えばその日の歩数や運動量に基づいて「今日はもう少し運動頑張りましょう!」と言われたりした方も多いのではないでしょうか。

こういった例が社会にこれから一層波及していくと私たちは考えています。

私たちが特に力を入れて研究している技術が「画像認識」と「異常検知」です。最先端のカメラやセンサーを使って、どんなデータが取得できるのか、そしてそのデータを実社会でどう適用できるのかを研究しています。

――では、なぜその「アンビエントテクノロジー」を、サツマイモの仕分けに生かすことになったのでしょうか。

小山さん:サツマイモの仕分けには画像認識の技術を利用していますが、画像認識はディープラーニング技術などによりこの10年で飛躍的にレベルアップしました。学術レベルでのモデル・アルゴリズムの改善といった段階から私たちも「何かお手伝いできないか」といった程度の気持ちで、いかにして現場で実際に運用し実社会で画像認識技術を役立てていくかにフォーカスは移ってきています。

そのため、私たちは普段検証している技術の実証実験のフィールドを探していました。

その時に、農福連携を進めていたAct.の活動に注目し、何か私たちにできることはないかとお声がけさせていただきました。そして2022年4月に徳島のサツマイモ農家さんの現場を見学させていただきました。

――その時、西岡さんは徳島にいてどのように思いましたか。

西岡さん:正直、シス研のみなさんとどのようなことができるのか全くイメージできませんでした。当時は、私たちも農家さんのニーズを掴みきれていない時でしたし、農家さんも障がいのあるメンバーがどんな仕事をどれだけできるのか、どう仕事を依頼したらいいのか考えあぐねていた時期でした。そこにシス研からの話がきて、一体なにができるのか想像できなかったですね。

小山さん:私たちも最初は「何かお手伝いできるフィールドはないか」と漠然とした状態で訪ねて行って、農家のみなさんの課題をヒアリングしたり、イチゴの葉抜きや枝豆の収穫など色々な農作業を見学させてもらいました。そして農作業を撮影した写真や資料を持ち帰って、研究グループ内で検討をする中でサツマイモの形状を一つ一つ見て「サイズ」や「等級」ごとに仕分けする作業に着目しました。

これなら私たちの得意なAI技術を活用した画像判別と相性が良さそうだと思い、そこからカメラを使ってサツマイモを仕分けるというアイデアが生まれました。

西岡さん:私もシス研のみなさんと一緒に農家さんへのヒアリングに参加して農家さんの課題を理解できました。

――その時に出た課題というとどのようなことだったのでしょうか。

西岡さん:サツマイモ農家さんの場合、肥料や農薬、資材などの費用が高くなってもサツマイモの価格は変わらないという収益の問題があって、障がいのある方にも仕事をお願いしたいが対価に見合う仕事でないと依頼するのは難しいということや、後継者の課題といったことです。毎回出荷時に芋の形や大きさにバラつきがあると市場から信用を失ってしまうことから、一戸の農家ではサツマイモの選別をするのは1人と決めています。そして、この選別する人を育てるのに相当な時間がかかるとのことでした。

――なるほど。そうした課題を最先端技術で解決できないかという取り組みが始まったのですね。ちなみに、サツマイモの収穫から出荷のサイクルはどのようになっていますか。

西岡さん:収穫してから農家さんが2カ月くらい貯蔵して糖分を熟成させます。その後、注文を受けた順番に指定されたサイズに応えるように出荷していきます。出荷のピークは9月前半くらいからで、まずは贈答用を中心にスタートします。11月末で収穫が終わり、翌年の6月には在庫がなくなるといったサイクルです。

障がいのある方が扱いやすいように工夫

――具体的に形状を判別する仕組みや技術はどうなっているのでしょうか。

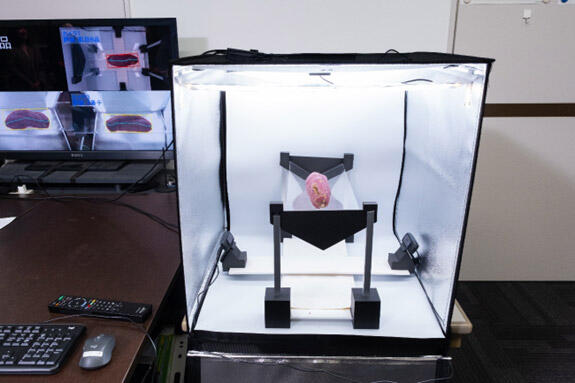

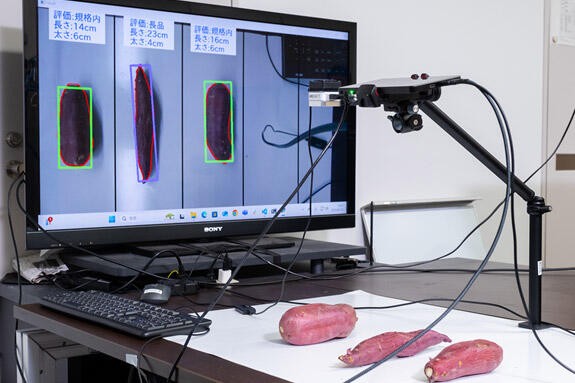

小山さん:カメラでサツマイモを認識して、サイズや形の良し悪しを判断します。その判断に基づいてAct.の皆さんが「等級」の仕分けを行うという流れです。等級というのは、1番手や2番手、長、丸、B品などがあるのですが、最初のうちは特に「2番手」と「B品」の識別をするのに難しさがありました。それでも、たくさんのさつまいもを購入し、識別に失敗する原因を一つ一つ追及して学習データを増やしたり判断ロジックを調整したりすることで、ここ1年で少しずつ判定の精度が向上してきました。

さらにこうした技術を現場に応用するため、徳島の現場で確認して農家さんからのフィードバックを東京に持ち帰り、改善してまた徳島に持っていって、提案するという流れを繰り返しました。やはり、実際に現場でテストしてみるのは重要で、そこで新たな課題に気づくことも多くありました。

竹内さん:この技術をさらに説明すると、基本的には機械学習を使ってサツマイモの「輪郭」を主に分析しています。それだけでなく、長さや太さ、曲がり具合、表面の状態といったいろんな情報も分析した上で、等級を判定しています。

農作物の画像認識は、大量生産される製品に対するそれとは少し違った難しさがあります。というのも、大量生産品は基本的には規格がはっきりしていて正常品はほぼ同じ見た目になるので判別しやすいのですが、農作物は一つひとつの形がかなり異なっていて同じものがありません。自然を相手にすることの大変さもありましたが、画像認識の技術をうまく駆使することで、ある程度の精度で、実際の現場に適用することに成功しました。

――障がいのある方がこの仕組みを使うということで、開発するときに工夫したことはありますか。

竹内さん:機械による判定を「どのように作業者に表示すればわかりやすくできるか」です。知的障がいのある方は、「判断すること」に時間がかかるケースが多いようで、どのタイミングで判定を下せばいいのかを分かりやすくしました。

具体的に言うと、機械が判定している最中は「判断中」と表示し、等級が確定した時点で「確定」と表示させています。こうして明記することで、確定したタイミングで安心して判断することができるようになります。

機械学習のため、「形が悪いイモ」の収集に苦労

――これまでを振り返って大変だったことはどんなことでしょうか。

小山さん:特に大変だったのは、廃棄すべきイモを判断してもらうため、わざわざ形の悪いイモの画像データをたくさん集めて学習させたことです。機械学習には大量の学習データを集めることが重要なので、大量のイモの画像をAIに与える必要がありました。でも形の悪いイモは常に手に入るわけではないので、集めるのが困難でした。あと、東京で購入した「紅はるか」で学習データをつくった時は、紅はるかの色と徳島のなると金時の色が違っていたのをAIがうまく識別できず、現場で反応してくれなかったといったこともありました。こうしたデータの収集や異常なものの取り扱いについては現在も苦労しています。

――実用化はまだ時間がかかりそうですか?

小山さん:最初の着想からは確実に進化していますが、実用化には課題が残っていると思っています。たとえば、「長さ」と「曲がり」を見る機能についてはアルゴリズムの開発も進化して非常にレベルが上がっています。一方で、等級判断のためにはキズや凸凹具合などほかにも様々なポイントがあり、そのために当初と比べて判断ロジックがかなり複雑化しています。それらを総合的に見て人間の感覚に近い判別結果を出せるように、現在も改善を続けています。

――今回の取り組みに対して農家さんからはどのような反応をいただいていますか。

西岡さん:一人の人にゆだねていた判断基準が標準化されて機械が基準をつくってくれるということに大きな期待を持っていただいています。「次、シス研さんいつ来てくれますか」「いつシステムができますか」と非常に心待ちにしてくれています。

将来的には、日本の農業全体の人手不足問題を解決するツールに発展してほしい

――今回の取り組みを振り返って、今後、どんな仕事をしていきたいか教えてください。

小山さん:現在、サツマイモを仕分けするロジックをほかの農作物にも適用する取り組みを始めています。Act.は高知県にも事業所があって、私たちが高知を訪ねた時にシシトウの選別作業をされていました。実はシシトウも同じ等級ごとに仕分けしてパック詰めする作業があり、その際に長さや太さ、曲がり具合を基準にしているということがわかりました。そこで、サツマイモの等級判別のノウハウを生かしてシシトウへの応用を進めています。

これからもAct.の皆さんの力になることを最優先で考え、農家さんからの信頼を獲得しながら実績を積み重ねることが私たちの目標です。「NSSOLならでは」の農作物へのアプローチや有効性が認められれば、もっと大きな規模の横展開もできるはずなので、そのためにも技術力をさらに身に着けたいです。

竹内さん:画像認識の精度を上げていくことはもちろんですが、ARグラスなどを使って判定結果を見られるようにするなど、私たちの「アンビエントテクノロジーらしい」先端技術をもっと取り入れることで、取り組みを進化させていきたいなと思っています。

――西岡さん、石栗さんが今回の取り組みを振り返って、感じたことや期待することを教えてください。

西岡さん:知的障がいのあるメンバーにとって、「判断」を伴う作業は特に苦手でしたが、シス研の皆さんの工夫により判断が楽にできるようになっています。農家さんの信頼を得て、これまで依頼されなかった作業も任せられ、業務の「幅」が広がったことがうれしいです。

石栗さん:徳島での成功をほかの作物にも生かせれば、さらに大きな可能性が生まれると思います。最終的な目標は、障がいのあるメンバーがシス研のツールを使うことで、いわばベテランのパートさんと同じような能力を発揮できるようになることです。現在は特例子会社での取り組みの一つですが、将来的には、日本の農業全体の人手不足問題を解決できるような、素晴らしいツールに発展することを期待しています。

本取り組みに協力いただいている徳島の農業法人からのコメント

松茂青果有限会社 田村 健一様

現状行っている選別作業が特定の1人が感覚で行っている部分があるため、基準を統一することで誰でもできて効率化を図れると思っています。特にS、M、Lサイズを優先的に出来るようになるとありがたい。また、出荷先によって基準の微調整が簡単に出来るようになるとありがたいです。

株式会社農家ソムリエーず 藤原 俊茂様

非常に期待しています!早く実用化して使用できるようにお願いします。