社員のキャリアは、企業の未来。日鉄ソリューションズは従業員の「キャリア自律」を支援することで、共に成長する組織を目指しています。

近年、「キャリア自律」という言葉が人材育成のキーワードとして注目を集めています。終身雇用や年功序列といった従来の働き方が見直される中で、社員一人ひとりが自らのキャリアを主体的に描き、行動していく力が求められるようになってきました。

一方で、企業側にも変化が求められています。人材を「コスト」ではなく「資産」として捉え、成長を支援する「人的資本経営」への転換が進む中、どのようにして社員のキャリア自律を後押ししていくのか。その問いに向き合うことは、企業の持続的成長に直結する重要なテーマです。

今回は、そうした人的資本経営の実践とキャリア自律のあり方について、HRサービス「なやさぽ」のプロダクトオーナーである日鉄ソリューションズ(以下「NSSOL」)流通・サービスソリューションズ事業本部の原田 大輝氏から、NSSOL人事部門のキーパーソンである人事本部 人事企画部長の本堂 直浩氏にお話を伺いました。

企業としての想い・背景

原田:本日はよろしくお願いします。まずは、NSSOLにおける人材育成や人的資本経営の考え方についてお聞かせいただけますか?

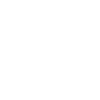

本堂:当社は2025年4月に設立25周年を迎えました。この2025年を第二の創業期と位置づけ、変化・進化の方向性を示す「NSSOL 2030ビジョン」を策定しました。人材育成は人的資本の高度化を進める重要な要素の一つです。

当社のように工場や設備を持たない企業では、「人」こそが唯一の資産であり、人に投資することが企業成長の源泉になる。これが私たちの人的資本経営の基本的な考え方です。

かつては、人材は「コスト」として捉えられていました。教育や研修に投資することは「もったいない」とされ教育施策も画一的でしたが、当社は「人」に投資し人材の市場価値が高まることで、企業価値も高まると考えています。

原田:確かに、かつては製造業を中心に「モノ」に投資する文化が根強かったですよね。当社では人的資本においてどのようなKPIを採用しているのでしょうか。

本堂:当社が生み出す価値を「NSSOL付加価値」として当社独自に定義しています。「NSSOL付加価値」とは営業利益に人的資本・知的資本と製造資本を加えたものであり、人材への投資は「NSSOL付加価値」を高めるための重要な要素と考え、様々な施策を行っています。

キャリア自律と企業の成長の関係

原田:多くの企業で従業員のキャリア自律の重要性が認識され始めました。当社はキャリア自律についてどのように考えていますか?

本堂:キャリア自律とは、「従業員自身がありたい姿を設定し、ありたい姿に向かって努力している状態」であると考え、当社も従業員のキャリア自律を支援しています。

原田:従業員のキャリア自律意識が高まることで、離職が進んでしまうのではないかという意見もあります。当社が従業員のキャリア自律を進める理由はどのようなところにあるのでしょうか。

本堂:確かにその懸念はありますが、それよりも人材の均質化のほうがリスクが高いと考えています。社会の変化に対応するには、多様な人材が在籍する柔軟性のある組織を作る必要があります。従業員のキャリア自律は人材の多様性を高める上で非常に重要であると考えています。当社で言えば、アプリケーションエンジニア、ディレクター、運用保守、営業、コーポレートなど、多様な職種があり、多様な志向性を持った人材が育つことで変化に強い組織ができると考えています。

原田:キャリア自律が進むことでスキルの多様性が実現し、柔軟性のある組織ができるということですね。

本堂:スキルの多様性だけでなく、各人の価値観や考え方など、意思の多様性も重要であると考えています。大規模プロジェクトを完遂したい、顧客から信頼されたい、周囲を支える存在になりたいなど、人の思いも様々です。その思いを実現させるために自律的に学び成長できる環境を提供していくことで、従業員のキャリア自律が進み、社会の変化に対応できる組織ができあがっていくと考えています。

NSSOLが取り組むキャリア自律施策

原田:NSSOLはどのようなキャリア自律施策に取り組んでいるか教えてください。

本堂:研修を中心にいくつかの施策を展開しています。若手を対象にNSSOLのことをよく知ってもらいキャリアの選択肢を広げてもらうキャリアデザイン研修、50代を対象としたキャリアアップデート研修、2025年度からは誰でも受講可能なキャリアナビゲーション研修も開始しました。そのほかにも「HARMONY」という人事サポーター・現場サポーター・ServantLeader(現場課長以上クラス)が従業員のキャリア支援を行う制度や、「オープンチャレンジ」という公募制度、社外のキャリアコンサルタントと面談できる施策等も展開しています。

原田:キャリア自律に対して様々な制度や施策を展開されていますが、特に工夫されていることはありますか?

本堂:キャリア自律に関する施策が全社員に対して提供されるよう意識しています。既に申し上げた通り、社内には様々な職種と意思を持った人材がいます。それぞれが活躍し自身の意思を発揮できるようキャリア自律施策を設計しています。また、当社で開発した「なやさぽ」というツールも積極的に活用しています。

原田:なやさぽを活用いただきありがとうございます。NSSOLではどのようになやさぽを活用されていますか?

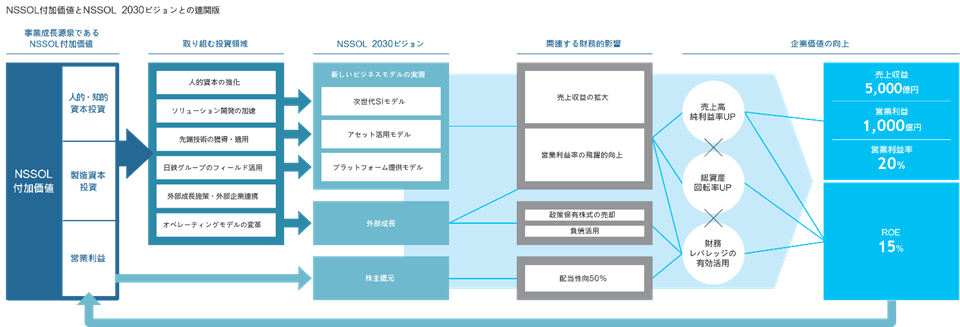

本堂:なやさぽは従業員の仕事の悩みや不安の解消を支援してくれるツールです。仕事の悩みや不安はキャリア自律を阻害する要因でもあり、それを解消していくプロセスはキャリア自律の実践と考えられるため、当社では様々な施策に組み込んで利用しています。例えばHARMONYでは、サポーターとの面談前になやさぽを利用し、悩みを整理することを推奨しています。なやさぽによって悩みが整理されることで、サポーターはフォローがしやすくなり、従業員も適切なフォローを受けやすくなります。

また、今年度からは試験的にキャリアデザイン研修との組み合わせも開始しました。キャリア自律に特化した悩みを扱うなやさぽを開発いただき、キャリアデザイン研修後の継続的なフォローとしての活用を検討しています。

原田:なやさぽは当社以外にも大手IT企業様で積極的に活用いただいています。ご評価いただく点として、なやさぽで取得できるデータが、ほかのアンケートツールでは取得できないユニークなものであるという点がありますが、なやさぽのデータについてはどのように活かせそうでしょうか。

本堂:従業員の悩みの原因や悩みに対して取りたいアクションなど、直接会話をしないと取れないようなデータが取得できる点を魅力に感じています。全社員と人事部門が面談をすることは不可能なので、従業員が具体的にどのようなことに悩んでいるか、その原因まで深掘りしてみることができるのは嬉しいですね。

取り組みの成果と課題

原田:キャリア自律支援の取り組みによってどのような効果・成果が出ているか教えてください。

本堂:エンゲージメントサーベイのキャリア自律に関する項目の数値が向上してきています。そのほかにもUdemyの活用率も上がっていて、着実な成果が出ていると思います。一方で、まだまだ改善の余地がありますし、KPIもまだまだ高くなると考えています。

原田:キャリア自律の様々な取り組みをされていますが、課題に感じられている部分はありますか?

本堂:従業員にキャリア自律という考え方が充分に浸透していない部分を課題に感じています。本来、キャリア自律は従業員自身のために行われるものですが、キャリア自律の意義が十分に理解されておらず、どこか他人事のようになってしまっていると感じています。そのため、秋頃からは人事アナウンスを強化し、キャリア自律の意義と施策の浸透を進めていく予定です。

今後の展望

原田:人的資本経営・キャリア自律促進に関して、今後の展望をお聞かせください。

本堂:人的資本の向上、キャリア自律については、より一層施策を強化していきます。施策を実施するにあたっては、なやさぽのようなツールを積極的に利用していきたいと考えています。当社はなやさぽのほかにもエンゲージメント測定や人的資本可視化など、様々な場面でツールを活用しています。これらを活かし、人的資本の向上、キャリア自律の促進を進めていきたいと考えています。

原田:ツールを用いてより一層施策を強化されていくということですね。本日は人的資本・キャリア自律に関してお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

当社は、社員が「自分らしいキャリア」を描き、実現できる環境づくりを進めています。

キャリア自律を支援することは、社員の幸せと企業の成長を両立させるための重要な取り組みです。

NSSOLは、社員の可能性を信じ、「Social Value Producer with Digital」を実践することで、共に未来を創る企業であり続けます。

・NS Solutions、NSSOL、NS(ロゴ)、なやさぽは、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。

・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。