グローバル市場で勝ち抜くために国内事業体質をデジタル化で抜本的に変える

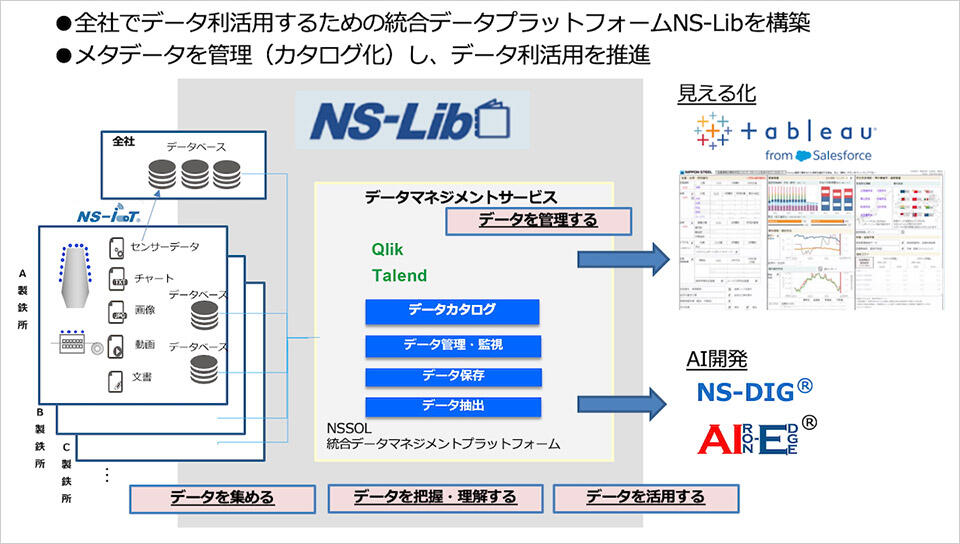

日本製鉄 執行役員 デジタル改革推進部長・情報システム部長 星野 毅夫氏

日本製鉄が事業のグローバル展開を強化している。そのためのDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略を強力に推し進め、業務プロセスの刷新や、生産性と意思決定速度の大幅な向上、課題解決力の強化を図る。デジタル改革推進部長であり情報システム部長でもある執行役員 星野 毅夫氏に、日本製鉄におけるDX戦略の位置付けや具体的な取り組み、今後の方向性などを聞いた。

(なお星野氏は2025年4月1日付けで日鉄ソリューションズ(NSSOL)上席執行役員に就く)

――米USスチールへの提案などグローバル展開を強化しています。製鉄業界は今、どのような経営環境にあるか。

国内市場は、少子高齢化に伴う人口減少を背景に、鉄鋼市場の拡大は望みにくく、成熟産業だと捉えられがちです。しかしグローバルにみれば、新興諸国の経済成長を背景に、今後も大きな成長が期待されています。

そもそも鉄は、あらゆる産業に欠かせない素材です。鉄の硬さや、しなやかさといった特性は、炭素や金属などの含有量によって変わり、新しい用途での利用や市場の拡大など、大きなポテンシャルを秘めています。地球温暖化対策としての脱炭素の流れから需要が高まっているEV(電気自動車)用モーターや変圧器などに向けた電磁鋼板は、その一例です。そうした鉄の特性を引き出すには技術力が問われ、その技術力の高さが当社の強みです。加工精度や電力効率で世界トップレベルにあり、グローバルに当社の技術力が期待されているのです。

そこで力を入れているのが、中長期経営計画にも示している、国内製鉄事業を中核としたグローバル展開です。既にタイを中心とした東南アジア圏へのグローバル展開が進んでいますが、インドにも欧州アルセロール・ミッタルとの合弁で製造拠点を配置しました。

こうしたグローバル化を加速するに当たり、国内製鉄事業の抜本的な体質強化を図るために取り組んでいるのがデジタルトランスフォーメーション(DX)です。2020年にデジタル改革推進部を設け、日本製鉄のDX、すなわち「日鉄DX」を推進しています。

個別最適だった従来の仕組みを標準化やデータ活用で変革する

――日本製鉄は古くからIT活用を精力的に進めてきた。従来の取り組みと日鉄DXの取り組みの違いは何か。

当社は1960年代のメインフレーム時代からITを業務に積極的に取り込んできました。製鉄業は個々の製造工程が非常に大規模かつ繊細で、人手では処理し切れないためです。

ただ当時は複数ある製鉄所それぞれの業務が対象で、個別最適化による製鉄所ごとに独立した“王国”ができあがってしまったことも事実です。近年の変化の激しい経営環境にあっては、全体最適を意識したデータ連携の効率化による意思決定の迅速化が大きなテーマになってきたのです。

膨大な蓄積データを効率よくつなげること、そして、つなげたデータを巧みにあやつること。この「つなげる力」と「あやつる力」をコンセプトに進めてきた日鉄DXにおいては、(1)ロケーションフリー、(2)データドリブン、(3)エンパワーメントの3つの効果を柱に位置付けています。

ロケーションフリーは近年の働き方改革にも通じますが、最も重視しているのは業務の標準化です。働く場所を問わず、あらゆる製鉄所の仕事を他の場所からもできるようになり、生産性や効率性を大幅に高められます。個別最適のままでは、同様の部署に所属していても他の製鉄所の仕事はできません。既に社内の一部で、いわゆるシェアドサービス型の働き方が始まっています。

データドリブンでは当社は、経営層も現場も同じデータを見て判断し、より早く、かつ正確に仕事を回せる仕組み作りを推進しています。例えば、ダッシュボードの運用は既に始めています。経営層の要求を基に開発したもので、生産状況や市況情報など経営判断に関わる各種情報が一望の下に確認できます。日常的に利用されており、一度システムに不具合が発生した際に社長から直接問い合わせがあり、慌てて対応しました。

ダッシュボードは、集計データを見ながら、必要に応じてデータを深掘りでき、元データにまでたどり着ける仕組みになっています。これにより、経営報告のために各部署が階層ごとに行ってきたデータ集計作業も大幅に軽減できました。

エンパワーメントでは、デジタル技術を活用し人の判断や業務支援の高度化に取り組んでいます。当社の研究所が開発した各種の最適化エンジンやAI(人工知能)技術などを使い、人では到底、不可能なデータ分析などを推進しています。

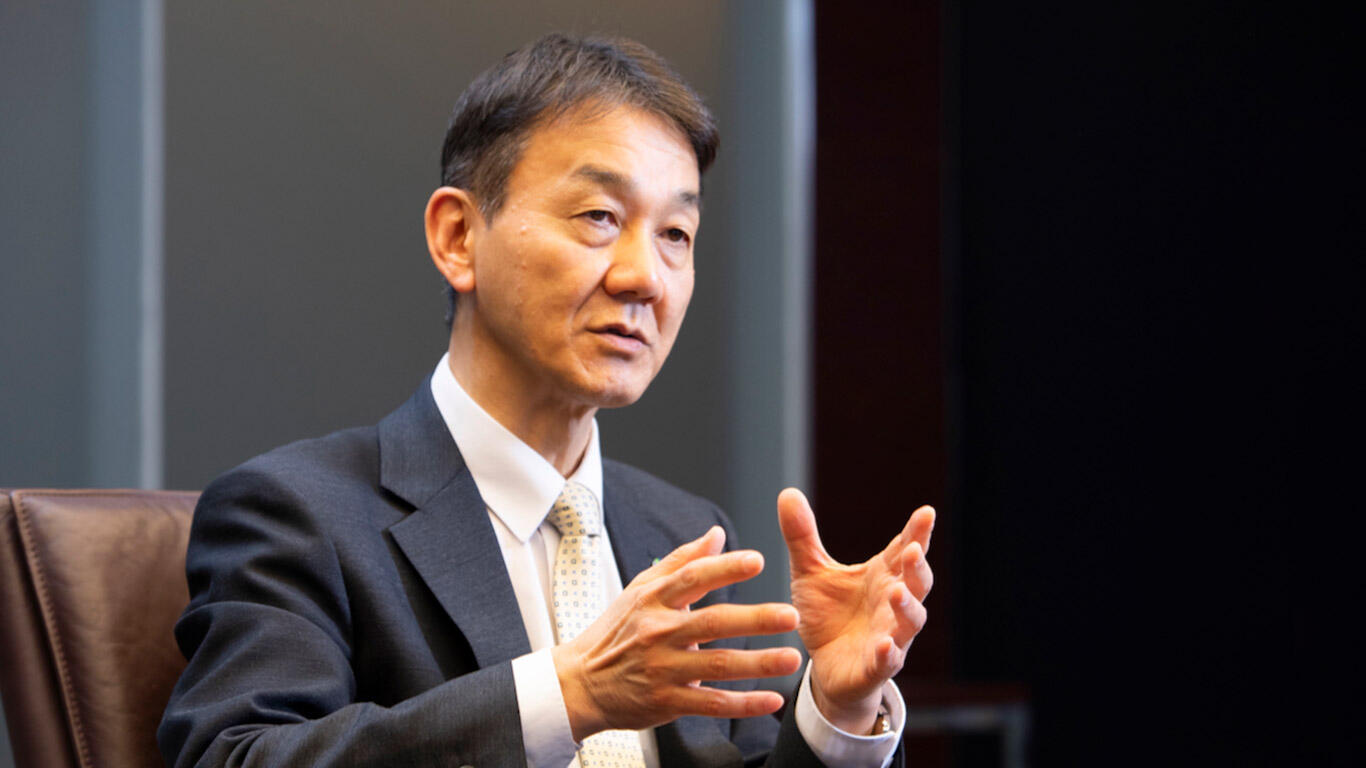

DX推進を支える全社データ統合基盤「NS-Lib」が稼働

これら3つの効果により、人手作業のシステム化や、業務プロセスの全社最適化を達成できれば、例えば、システム支援によって新人でもベテラン並みの判断ができ工数を抜本的に減らせる業務環境が実現できると考えています。

その推進・実現において不可欠なのが、全社業務をデータでつなぐための仕組みであり、全社統合データ基盤「NS-Lib」を2023年に稼働させました(図1)。以来、本社・製鉄所を問わず全社で共有すべきデータの連携を本格化させています。

NS-Libはデータマネジメント機能を備え、どんなデータが、どこにあるかを示すデータカタログを提供しています。カタログを参考に必要なデータを都度、取り出せます。NS-Libを利用すれば、各種データを簡単に入手できることが周知されるにつれ、デジタル改革推進部が直接的に手伝わなくても、ダッシュボードの作成やデータ分析を自律的に実施する部門も出てきました。

例えば製銑や製鋼などの部門では、プラントの状態をダッシュボードで可視化し、稼働状況などを全社で共有しています。高炉などの上工程でのトラブルは多大な損失を招くだけに、それを回避するためです。

連携されたデータについては、ユーザー自らが作成するダッシュボードだけでなく、当然ながら情報システム部門が手掛ける高度な業務システムにも活用されます。

ただ、以前の情報システム部門は、できる限り現場に寄り添うことを心がける余り、残念ながら個別最適化の一因にもなっていました。しかしDXを機に、現場に寄り添う姿勢は変わらないものの、システムの整備に合わせて業務の標準化を提案できるよう、立ち位置や手法を見直しています。そうした業務標準を「BPM(ベスト・プラクティス・モデル)」と呼び、全社への提案・普及を強化しています。

さらに昨今のデジタル改革推進部では、数理最適化やAIなどの先端技術を用いることによって、人の勘や経験に頼り多大な手間を要している業務のシステム化プロジェクトも推進しています。複雑な鉄鋼の生産計画立案や物流の最適化などを手掛けています。

「データサイエンティスト」をどの職場にも1人以上配置へ

――現場のデジタル化推進ではDX人材不足がよく課題に挙がる。日本製鉄では、どんなDX人材を求め育成しようとしているか。

当社ではデータ活用に取り組む人材を3段階に分類しています。(1)データの有効利用ができる「データサイエンスユーザ」、(2)統計的な知見を持ち高度なデータ活用ができる(必要に応じて開発言語の「Python」なども扱う)「シチズンデータサイエンティスト」、(3)最適化エンジンや高度AIを自ら開発できる「エキスパートデータサイエンティスト」です。

データサイエンスユーザについては、全スタッフ系社員を対象にした教育プログラムをデジタル改革推進部と人材開発室にて整えています。まずはITの基礎知識獲得を認定する「ITパスポート」相当の知識を身に着けてもらい、スタッフ全員がデータを有効利用できるようにしていきます。

そのうえで、さらにデータを高度利活用できる人材としてシチズンデータサイエンティストを育成しています。2030年までに、あらゆる部門・職場の全スタッフ系社員の2割にまで引き上げるのが目標です。つまり、どの職場でも5人に1人以上が、自職場の課題に対してデジタル技術を使って迅速に対応できるようになることを期待しています。現時点で既に1割程度の人材が育っており、順調に増えています。

シチズンデータサイエンティストの育成コースでは単にデジタルスキルを習得するだけではありません。自らの職場にある実際の課題の中から、最優先で解決すべき課題を持ち寄らせ、その解決に取り組むワークショップを取り入れています。取り組むべきは単なるデジタル化ではなく業務改革であることを徹底して伝えます。コース受講者を対象に各種の問題を相談し合える場も社内の「Teams」上に用意し、卒業生も含めたネットワークができています。

シチズンデータサイエンティストの育成に関しては、短期的には、職場に戻った彼ら彼女らが、自らデジタル技術を駆使する改革戦力になること、長期的には、彼ら彼女らが職場における改革の先導者になり、全社最適の視点から、より大きな業務改革を生み出してくれることを期待しています。そうなれば全社的なDXが自然に進むと見ています。

中には、職場に戻った後は多忙を理由に課題に手が回らない社員が少数存在します。その場合には、その社員の上司に、その改革テーマの意義を伝え、職場における優先順位を高めてもらうよう働きかけることもあります。優先順位が高い業務課題を持ち寄り解決まで導く教育コースは、上司の意識改革を促すという意味もあります。

NSSOLはDX推進のパートナーだが想定超える提案にも期待

――日本製鉄が求める仕組みの巨大さに対しデジタル改革推進部は数十人規模だ。どのように推進力・実行力を確保するのか。

幸い当社には、グループ企業の日鉄ソリューションズ(NSSOL)がおり、彼らとチームを組んで取り組んでいます。普段から製鉄所のシステムや営業システムのメンテナンスなども依頼しており、NSSOLは当社の隅々までを知る存在です。

ただ無条件にNSSOLに依頼しているわけではありません。例えば先に紹介したNS-Libの構築では、複数社からの提案を比較検討したうえで、最も優れた提案と判断した結果として、NSSOLを選びました。もちろん、普段から当社の依頼への回答の質も高く“ハウスドクター”として評価していますし、研究機能を持つ「システム研究開発センター」も非常に頼りがいがあります。

製鉄業以外の産業への知見が豊富なことも魅力です。当社メンバーは製鉄業に関しては良く知っていますが、他業界の取り組みには、なかなか触れる機会がないためです。先般もスマートフォン用アプリケーションの開発時にNSSOLのメンバーに協力を仰いだところ、アジャイル開発手法によって画面開発などがあっという間に完了しました。長年、ウォーターフォール開発で来た我々からすれば新鮮な驚きでした。

我々に乏しい能力を備えたパートナーが側にいるメリットは非常に大きいものです。ただNSSOLには苦言もあります。当社の依頼を完璧に遂行するだけでなく、もう一歩踏み込んだコンサルティング的な提案を是非とも寄せてほしいという点です。提案にはもっと貪欲であって良いはずです。

コンサルティング会社は非常に押しが強く、当社ニーズを一所懸命に探ってくれます。提案の糸口をつかめば猛烈に売り込んでもきます。そうしなければ生き残れない面もあるでしょうが、そこには学ぶ点もあるはずです。NSSOLは製鉄業以外にも広範な経験・ノウハウを持っており、我々が思いつかない提案ができるはずです。

私は2025年4月から、そのNSSOLに移ることになりました。これまでのユーザーとしての経験や視点を活かし、当社からの“苦言”を跳ね返していくことがミッションだと理解しています。今後は逆の立場から、日本製鉄とNSSOLのチームワークを強めていきたいと思います。

プロジェクト遂行能力確保と生成AIによるデータの標準化に取り組む

――日鉄DXの今後をどう見ているか。

さまざまな業務へのデジタル化の適用が進んできています。NS-Libがさらに活用されることにも疑いの余地はありません。ただ、いくつかの課題もあります。その1つはプロジェクトの遂行能力です。グローバル化を推進し海外でもDX関連プロジェクトを遂行するためには、遂行能力を早急に高めなければなりません。

これまでのプロジェクトの遂行では、NSSOLへの依存度が高く、工程や予算、エンジニアなどの管理をお願いしてきました。現状の我々では、単独で海外に出て、地場のITベンダーをまとめ挙げてプロジェクトを遂行させることは、スキル面で非常に困難でしょう。

データ管理にも課題があります。当社のデータカタログでは、用語の統一問題、いわゆる“名寄せ問題”に対処するため、製鉄所ごとの“方言”の使用は許容しつつ、同時に“標準語”も登録する仕組みになっています。しかし“方言”と“標準語”の両方が分かる人にとっては、わざわざ両方を登録するインセンティブが働かないため、標準語の登録が後回しにされる傾向があるのは事実です。

突破口は見えてきています。生成AI技術の活用です。方言が意味するところを学習し、標準語に直すことも生成AI技術であれば、それほど難しくはないはずです。日鉄DXはまだまだ続きます。生成AIなどの新技術も取り込みながら、さらなる改革に取り組んでいきます。

- 本記事は『デジタルクロス』(インプレス)の許可を得て再掲しています。

https://dcross.impress.co.jp/docs/interview/003929.html

・Salesforce、Sales Cloud、および、その他はSalesforce.com, Inc.の商標であり、許可のもと使用しています。