ワインづくりはAIでどう変わっていくか?サントリー×NSSOLがぶどうの収穫量を予測

山梨県中央市の小高い丘の上にあるサントリーワインインターナショナルのスマート農業の実証畑。後方、甲斐市には「登美の丘ワイナリー」があり、南アルプスの甲斐駒ヶ岳も見える

国産ぶどうを使ってつくる「日本ワイン」の生産量トップを誇る山梨県。同県中央市の小高い丘の上で、サントリーワインインターナショナル(以下サントリー)が取り組む次世代のぶどう栽培に向けたスマート農業の実証畑がある。他の組織も含むコンソシーアムの枠組みの中で2019年からは、収穫量をAI(人工知能)で予測するプロジェクトに日鉄ソリューションズ(NSSOL)と共同で取り組み、2020年秋の収穫期に、その精度を検証した。サントリー×NSSOLで取り組むプロジェクトの狙いと、ぶどう作りにかける思いを中核メンバーが語った。

―小売店の店頭でも様々な果実酒(ワイン)が並ぶようになってきています。

棚橋 博史氏(以下、棚橋):サントリーのワイン事業を担っているサントリーワインインターナショナルのワイン生産部 専任部長の棚橋 博史です。国税庁課税統計(2005年~2017年)によれば、国内の酒類総市場が頭打ちにある中で果実酒(ワイン)は出荷量の成長が続いています。

特に近年は、国産ぶどうだけで作った「日本ワイン」が2015年からの3年間で104%の伸びを見せています。「和食に合う」「作り手の顔が見える」といった点が日本ワインの人気につながり、市場全体を押し上げる一因になっています。

ワインはサントリーの原点です。1907年に発売した「赤玉ポートワイン」(現赤玉スイートワイン)が最初の商品でした。そこから100年以上、ワインの品質を高めるために上質なぶどう作りに取り組んでいます。

1936年には、「日本のワインぶどうの父」と呼ばれる川上 善兵衛氏の協力を仰ぎ、ここ山梨で現在の「登美の丘ワイナリー」の前身となる壽屋(現サントリー)登美農園の運営に着手しました。以来、壽屋の技術者は農家や醸造家と協力しながら、ぶどうとワインの品質向上に取り組み、日本人の嗜好に合ったワインづくりができるようになったのです。

当社の「登美の丘」「ジャパンプレミアム」といった日本ワインは、幅広い層から大きな支持を集めています。

日本ワイン人気で国内産ぶどうが品不足に

ただワイン人気の一方で、日本ワインのための国内産ぶどう不足が課題になってきています。収穫が追い付かないうえに、ワインメーカーによるぶどうの確保も激化しています。このままでは日本ワインの提供量を増やしていくことも難しくなってしまう可能性があります。

そこでサントリーは、国内産ぶどうの安定確保のために2015年に農業生産法人を立ち上げ、2016年には山梨県・中央市の、この地に農園を造成しました。2018年に最初の苗を植え、幼木が成長することで、年を追うごとに収穫量が増える段階にまできました。

この農園の特徴は、土壌センサーや作業支援ロボットなどを活用するスマート農場であることです。その一環として2018年に着手したのが、AI(人工知能)技術を使って、ぶどうの収穫量を予測する取り組みです。

―ワイン造りにおいて収穫量の予測は、どれほど重要なのでしょうか。

鈴木 謙作氏(以下、鈴木):サントリーワインインターナショナル 生産部 登美の丘ワイナリーの鈴木 謙作です。収穫量予測の一番の狙いは、収穫作業のための計画精度の向上です。収穫量の正確な予測は熟練農家でも難しく、そのことが農園経営における長年の課題の1つでした。

ぶどうの収穫には大きな労力が必要で、アルバイトの方などを含め多くの人の手を借りなければなりません。収穫量に対して人手が多すぎればコストに跳ね返り、少なすぎれば収穫期間が長引くことで後工程に遅れが出るだけでなく、ぶどうの品質にも悪影響を与えてしまいます。人手不足が深刻化している昨今では、収穫量の正確な予測は最適な人材確保が可能になり、その意義は小さくありません。

棚橋:予測精度が高まれば、ワインの生産効率の向上も見込めます。ワインづくりには、ぶどうを発酵させるためのタンクが必要ですが、収穫の予想量に合わせて必要なだけのタンクを空けて待機しなければなりません。収穫量が予想を下回ればタンクに空きが出てしまいますし、上回れば空のタンク探しに奔走することになります。いずれの予測が外れても生産性は低下してしまいます。

今回のプロジェクトは、農林水産省のスマート農業実証プロジェクトとして採択された共同事業の1つです。2019年4月から2年がかりのプロジェクトですが、スマート化に向けたシステム面での取り組みは当社単独では難しいことから、日鉄ソリューションズ(NSSOL)と手を組むことになりました。

ぶどう収穫に影響を与えないAI予測のモデル作り

―NSSOLの事業領域は製造や金融のイメージが強いですが、農産物の収量予測などスマート農業分野への取り組んでいたのでしょうか。

森屋 和喜(以下、森屋):NSSOLのIoXソリューション事業推進部 エンベデッドソリューションユニット 部長の森屋 和喜です。当社では今回のプロジェクトの直前に、きゅうりの栽培における葉の茂り具合をAIの画像解析で判断するというプロジェクトを手掛けていました。そこでの経験が、ぶどうの収穫量予測にも生かせると確信し、協力を申し出ました。

―AIによる収穫量予測とは具体的にどういった仕組みでしょう。

徳竹 眞人氏(以下、徳竹):端的に説明すれば、台車に取り付けたRGB-Dカメラを用いて、収穫の2週間前にぶどう畑の一部を撮影し、その画像を解析して畑全体で収穫できるぶどうの重量を予測するというものです。収穫の2週間前頃から、ぶどうの実りには大きな変化はないことを踏まえています。

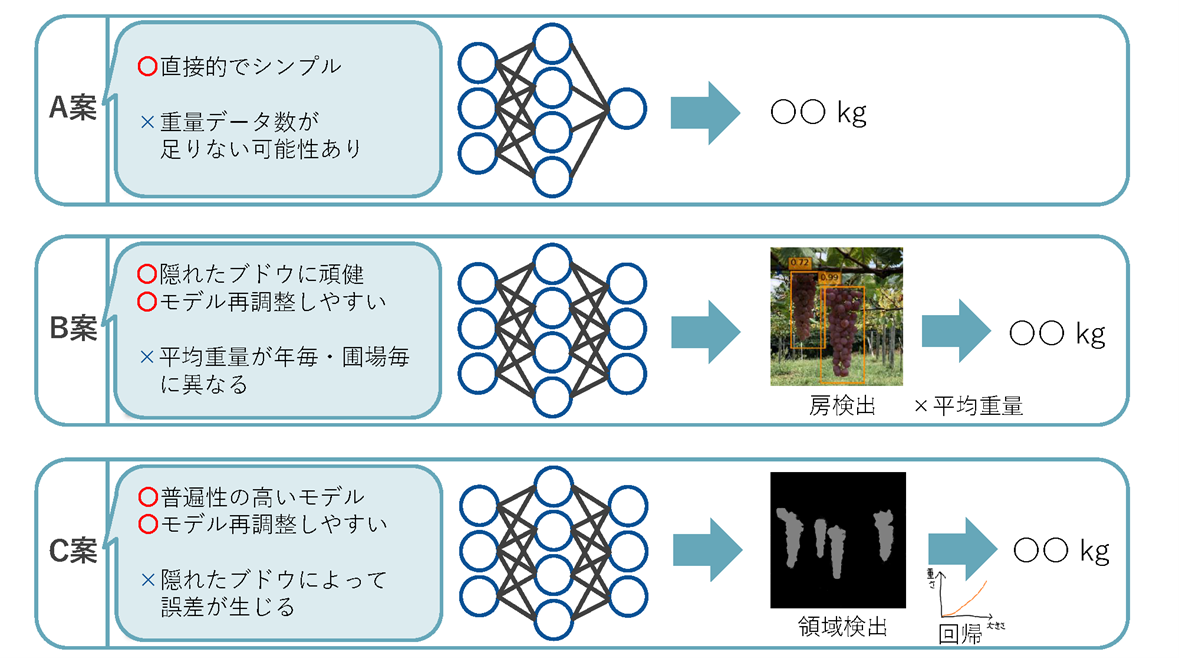

予測のためのアイデアは3つありました(図1)。

A案は、画像から直接的に重量を推定して合算する方法。B案は、画像から房の数を検出し、それに平均重量を掛け合わせて総重量を算出する方法。そしてC案は、画像から房の大きさを推定し、大きさに紐づく重さのデータから計算する方法です。

今回、採用したのはC案です。A案では、画像から直接重量を算出するため、ディープラーニングを適用するには、画像に対応する重量の教師データが大量に必要です。この教師データは収穫時にしか取得できず、大量のデータを取得するのは非現実的です。B案では、年や畑毎に平均重量はかなりのばらつきがあるため、結局予測のために毎年ぶどうのサンプリングを行う必要があり、AI適用の恩恵が小さくなってしまいます。

両案に対してC案は、房の大きさと重量は極めて密で単純な関係にあるため、必要な教師データ数を格段に抑えられます。モデルの普遍性が高いという特徴もあります。ぶどうの収穫量は、樹木が成長するに従い劇的に増えていくため、これからの成長過程にあっても、再調整がしやすいというメリットが得られます。

農業分野でのAI活用の難しさは、データの取得頻度が限られることです。国内のぶどう栽培なら年に1回ですから、短期間に試行錯誤を繰り返すということもできないため、気候の異なる複数の畑で、時期をずらして実験するなどの考慮も不可欠です。

予測の方針が固まってからは、2019年秋の収穫期にデータを実際に収集しました。3ヘクタール弱ある畑にカメラを取り付けた台車を走らせ、房が葉に隠れても対応できるよう撮影角度の調整を始め様々な工夫を行い、2人で2日をかけて撮影しました。同時に129房のぶどうをサンプルとして収穫し、重量を計測しました。

撮影後は、取得した約800枚の画像を使って学習と評価を繰り返し、房の大きさを推定するモデルを構築しました。並行して129房の大きさと重量のデータも活用して、重量の予測モデルを作成しました。

そして迎えた2020年秋には、収穫の2週間前に、いくつかの畝を選んでカメラを走らせ、撮影した部分について重量を予測。そこから統計的な処理により畑全体の収穫量を予測しました。撮影時にはカメラの位置や角度の推定アルゴリズムを応用し、房の重複カウントや見逃しによる影響を排除することにも成功しました。

高い予測精度を支える分析エンジン開発の工夫

―予測結果はいかがでしたか。

徳竹:プロジェクトの目標は、予測値と実測値の誤差をプラスマイナス20%以内に抑えることでした。今回の予測値は実測値比でマイナス17%と目標範囲内に収められたので、ひとまず胸を撫で下ろしているところです。

予測手法の汎用性検証の一環として、登美の丘ワイナリーでも同様に収穫量を予測しました。栽培法が違うぶどう畑ですが、同じくマイナス17%という結果が得られています。

高畑 紀宏氏(以下、高畑):NSSOLの IoXソリューション事業推進部 高畑 紀宏です。プロジェクト中は当社としても試行錯誤の連続でした。その中で特に精度向上に寄与したと考えられるのが、予測時の課題を分割し、アルゴリズムを使い分けたことでしょう。

具体的には、撮影量を増やせる画像からのぶどう認識には、教師データが多いほど精度を高めやすいCNN(Convolutional Neural Network)という手法を、サンプルが少ない重量予測には線形回帰の手法を利用することで、精度を確実に底上げできたと思います。

鈴木:今回の結果から、AIを使った予測の妥当性を実証でき、確かな手応えを感じています。サントリー傘下の農業法人が運営するブドウ農園は全国にいくつかありますが、収穫量の予測精度は未だに農園ごとにばらつきが見られます。その補正においてAIは大いに力を発揮すると期待しています。

棚橋:ワインの生産性向上においても、先に説明した収穫量に合わせたタンクの選択以外への適用が考えられます、例えば、タンクに投入するぶどうの計量作業そのものをなくせる可能性がでてきます。今は10キロ単位のコンテナにぶどうを入れて計量していますが、データの蓄積により予測精度が高まれば計量は不要です。

ワイン造りでは、人手で実施している作業が少なからずあるだけに、さまざまな効果が期待できます

3Kイメージを覆すスマート農業でのAIの可能性

―今後のAI活用に向けた両者の展望を教えてください。

棚橋:本プロジェクト自体は2021年3月に実証期間を終えるので、ひとまずは終了です。ただ、これで「サヨウナラ」というわけではありません(笑)。

ぶどう作りでは、収穫時期以外にも色んな作業があります。AIの力を確認できたことで、新たなアイデアがいくつも湧いてきていいます。例えば、春に若芽の数を算出できれば、その時期の作業内容の判断に役立てられます。実の着色度合いを読み取れれば、ワインの品質向上に寄与します。会社の判断もありますが今後も、NSSOLとともに前向きに取り組んでいければと思います。

森屋:ご期待に沿えるよう全力を尽くします。そのための我々への宿題は、「より現場を知ること」です。AIを使うことで多様なデータに基づく判断は可能になりますが、基準になるのは人が蓄積してきた経験とノウハウにほかなりません。それらを少しでも多く学べるよう、当社としては現場の方々とのつながりをさらに深めたいと考えています。

そのうえで例えば、製鉄所の高炉内部の可視化のように醸造中のタンク内を可視化するなど当社独自の提案につなげられればと考えています。

棚橋:そのアイデアは良いですね。タンクの中か今、どうなっているかは、醸造家であれば、より良い酒造りのために誰しも興味があるものです。

一方で我々としては、AI活用を含めたスマート農業により、自社農園はもとより、日本の将来に向けた農業改革に少しでも貢献したいとの思いがあります。

ぶどうの生産量が増えない、そもそもの理由の1つに“3K(きつい・汚い・危険)”というイメージによる若者の農業離れがあります。「カッコ悪い」を加えて4Kなどとも言われています。現状、そのすべてを否定はできないでしょう。

例えばこの農園でも、病害虫の被害を抑えるために広大な敷地を日々、つぶさに見て回っていますが、それだけでも決して楽な作業ではありません。さまざま技術の伝承が難しいこともあり、若者が定着しづらいのも事実ですし、収穫量も急には増やせないのです。

しかし、AIなどを使った各種の自動化により作業量を軽減し、ノウハウを形式化できれば、キツさや汚さ、カッコ悪さなんかは解消できます。さらに収穫量や品質を高められれば、収益を高められ経済的にも魅力ある産業になる可能があります。

ワイン製造業者である我々にとって農業は事業基盤なのです。就農人口の平均年齢が急速に高まる中、我々の取り組みが軌道に乗り、AIの有効性が広く認められることが、若者が農業に前向きに取り組める環境づくりを後押しできるはずです。そのためにも、私たちのような事業会社と、NSSOLのようなデジタル技術を扱う事業会社が、現場で手を組み合うことの重要性が、ますます高まっていくはずです。