1次開発のストーリー

プロローグ

-

あなたが参入する、このプロジェクトの経緯から説明しますね。まず、クライアントは、関西地場の電機メーカーA社。案件内容は、既存の生産管理のサブシステムを、スクラッチで開発するというものです。

-

スクラッチ開発ということは、何かしらのパッケージを導入・開発するのではなく、ゼロからオーダーメイドでオリジナルのものを作るってことですよね。

-

その通りです。生産管理のシステム群は、ものづくりの企業における「秘伝のタレ」のようなもので、差別化・競争優位を実現するためには、既存パッケージではどうしても力不足。だからこそ今回、約100人月規模を投じ、このサブシステムによって、関西発でグローバルに戦っていくためのさらなる増強を図っていくというわけです。

-

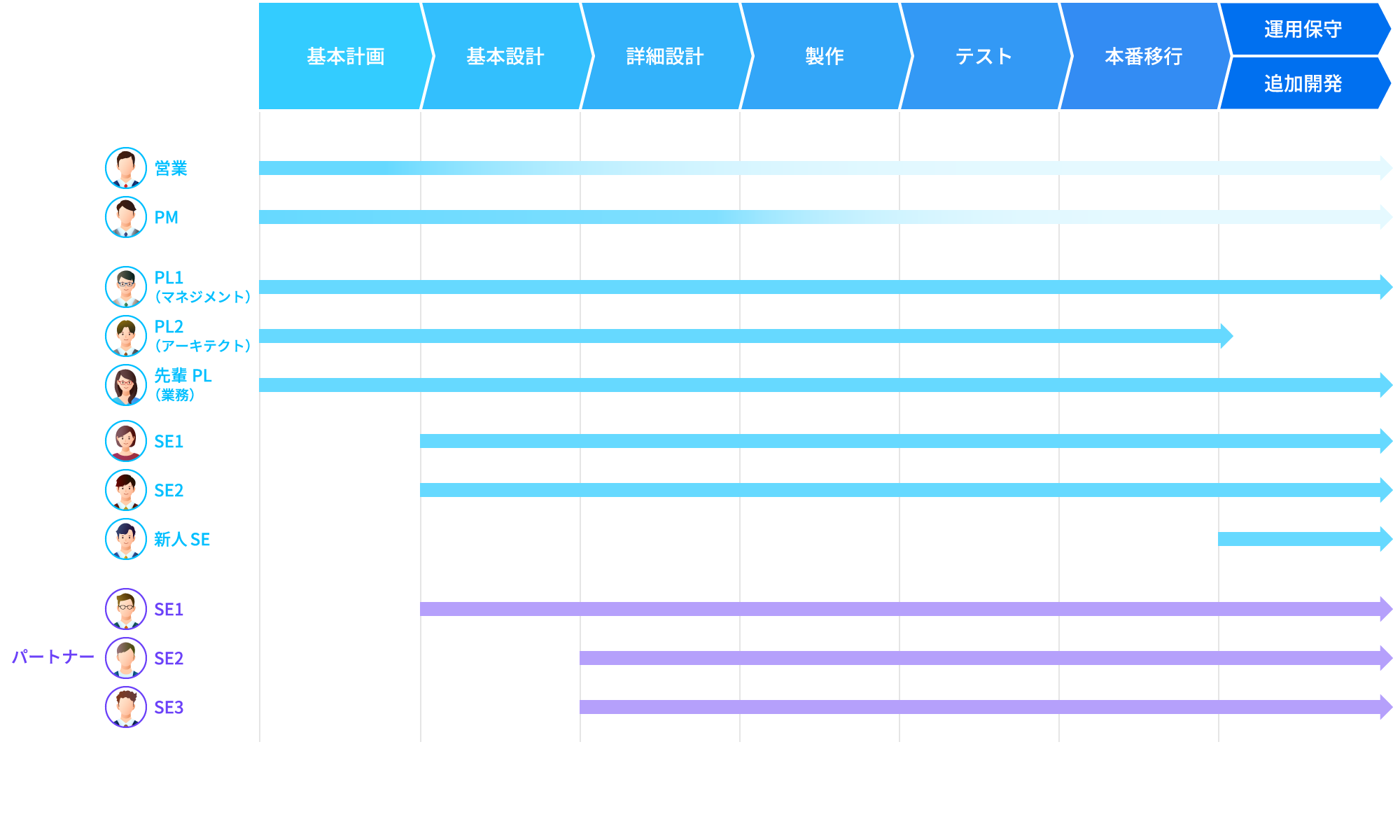

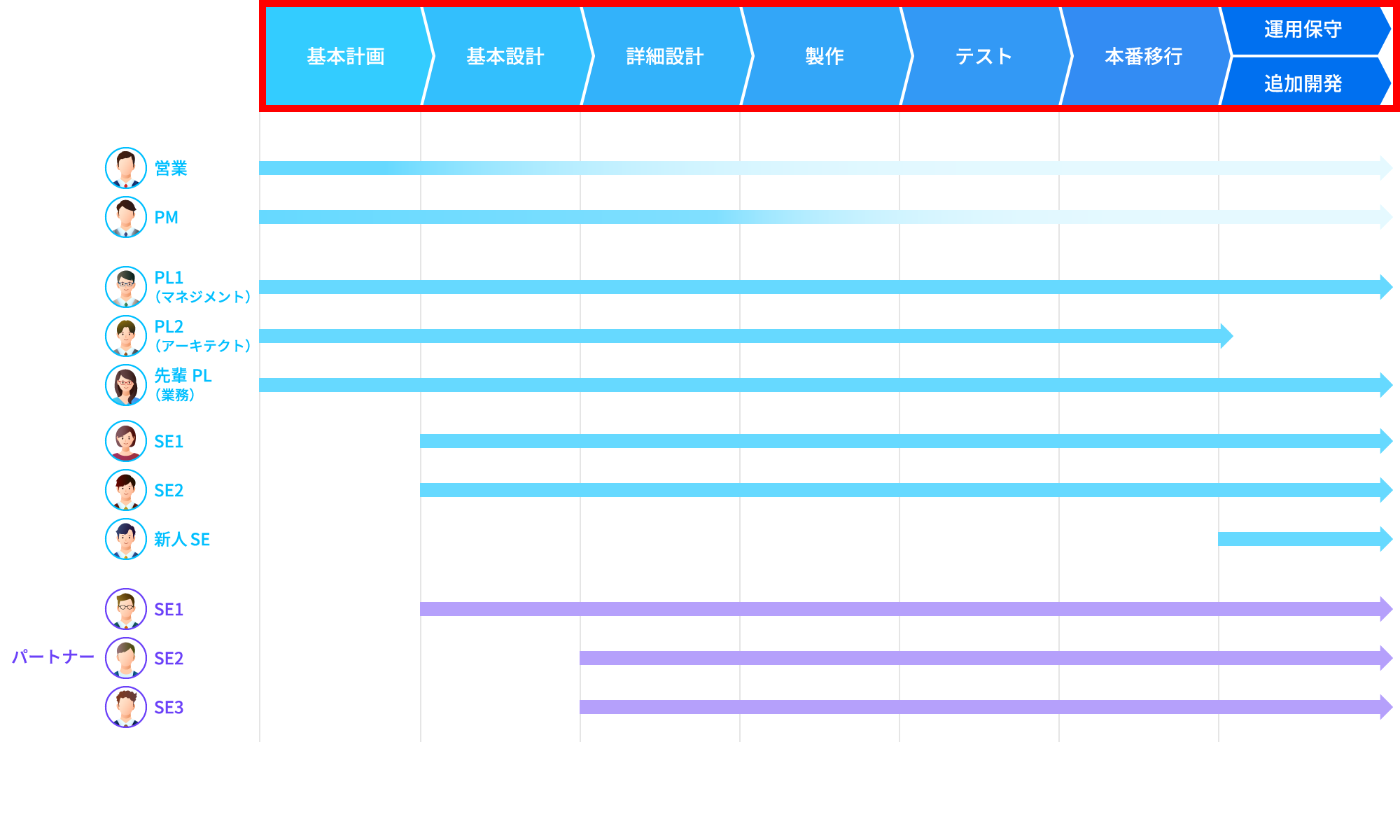

つづいて、システム開発プロジェクトの流れの全体像から現在の状況を把握してもらいます。一般的なシステムライフサイクルは新人研修で学びましたよね。

-

はい、基本計画フェーズ→基本設計フェーズ→詳細設計フェーズ→製作フェーズ→テストフェーズ→本番移行フェーズ→保守・運用フェーズという流れでしたよね。

-

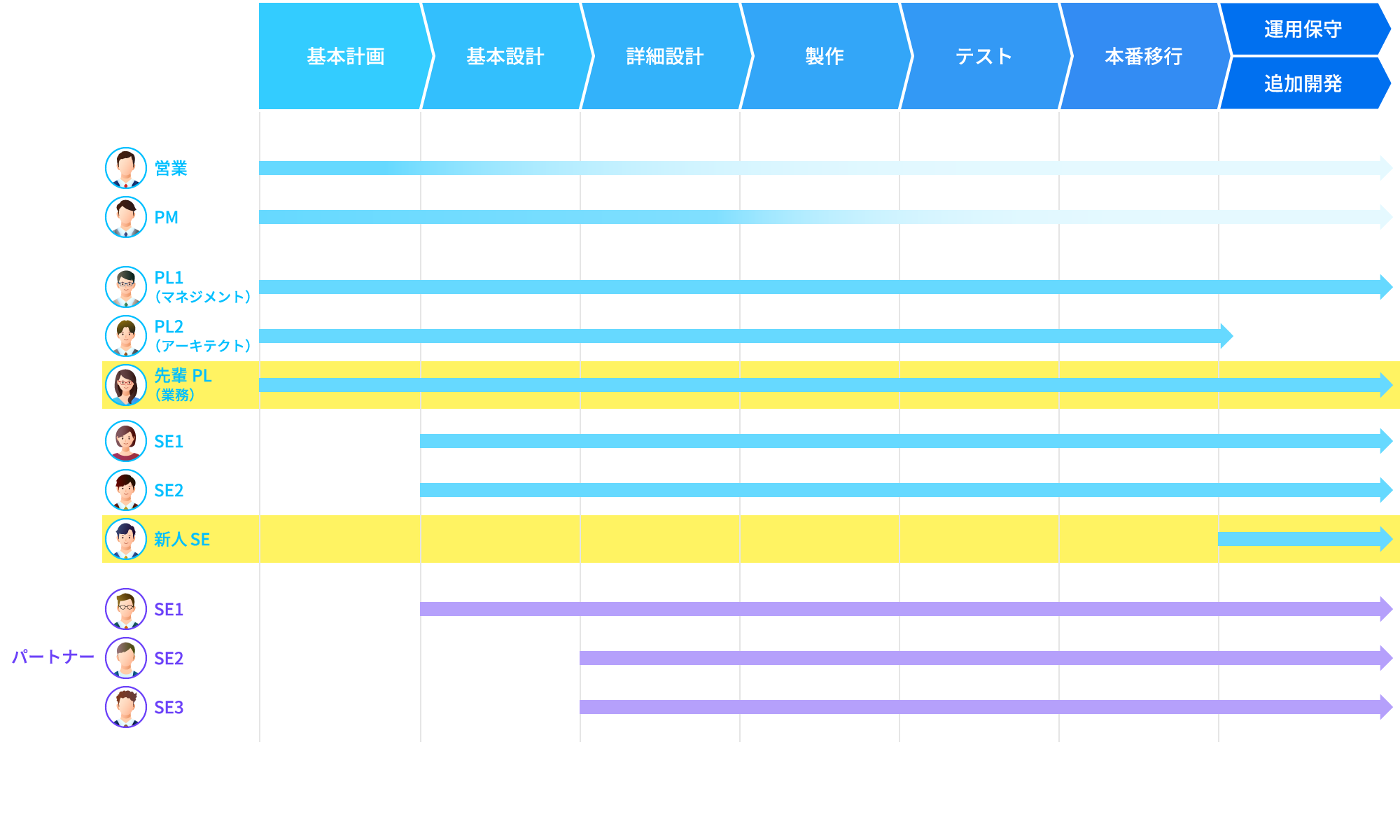

そうです。そして、現在は、一次開発の本番移行を完了させて、保守・運用フェーズに入っている段階で、同時に、追加で二次開発に進んでいるという状況です。つまり、私たちのチームは、一次開発でしっかり技術的にも業務的にも知見を蓄えている状態。ですから、参画にあたってわからないことがあれば、安心して何でも聞いてくださいね。

基本計画

-

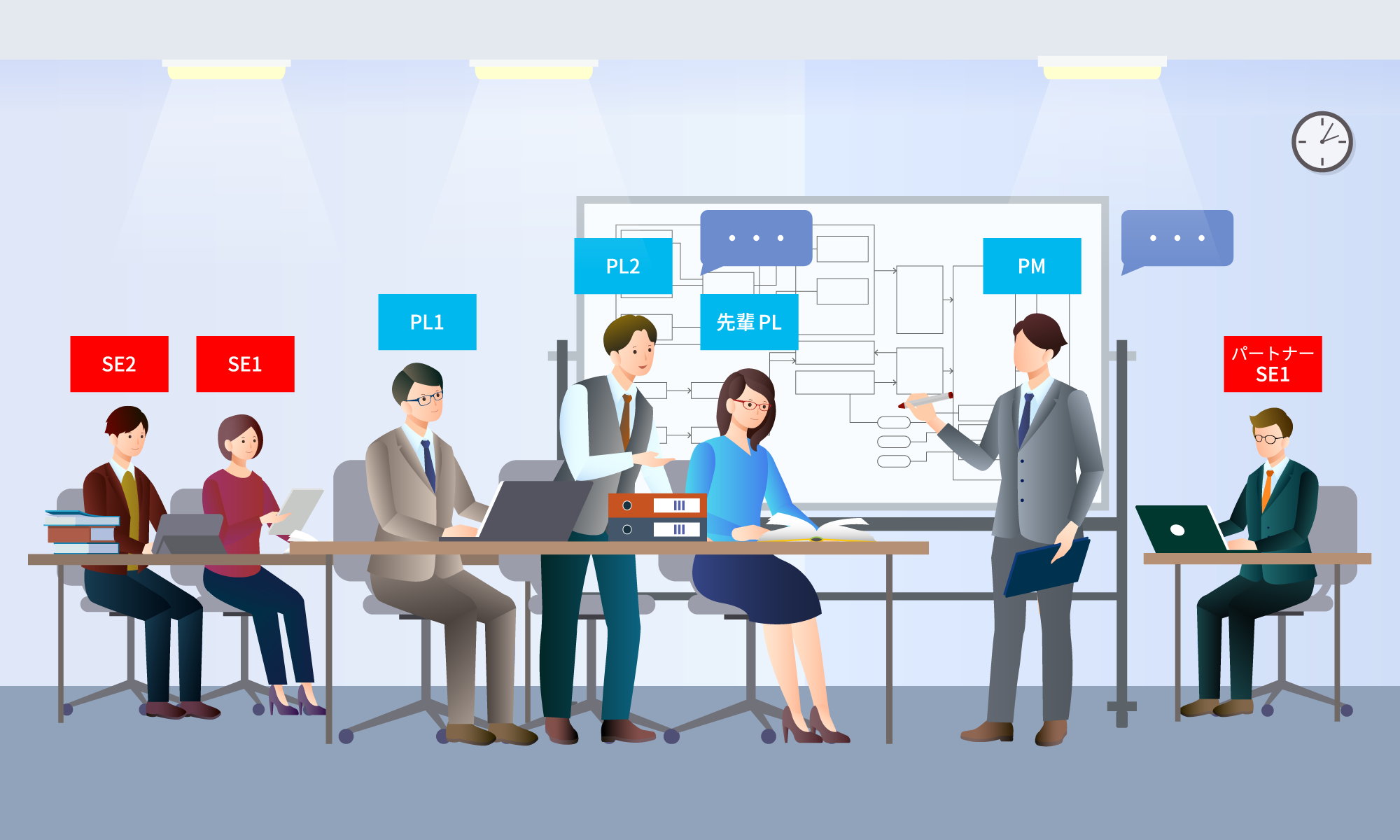

ここからは、各フェーズで、どのような立場のプレイヤーが、それぞれどんな役割で動いてきたかをおさらいしていきますね。まずは、基本計画フェーズ。ここでの登場人物は、システムの発注側である、電機メーカーA社の情報システム部門のお二人、そして、プロジェクト側は、営業担当とPM(プロジェクト・マネージャー)、私を含むPL(プロジェクト・リーダー)3名という体制です。

-

今回のプロジェクトの体制はわかりました。営業担当は、まさにお客様への提案から契約までの窓口を担い、PMはプロジェクトの責任者としてプロジェクトやシステムの構想をまとめあげたり、プレゼンしたりしてすり合わせていく。ここまではわかるのですが、PL3名はどのような役割を担っているのでしょうか。

-

良い質問ですね。そもそも基本計画フェーズの目的は、「プロジェクトの成果・作業を確定させ、業務要件定義・システム全体のアーキテクチャ(システム構造)の概略を設計し、それらに基づくプロジェクト計画を策定すること」。プロジェクトの種類や規模によってPLの人数も役割分担も異なるのですが、今回のケースでは、プロジェクトを実際に遂行していく計画部分を主に担うPL1、システム全体のアーキテクチャを主に担うPL2、そして、業務要件定義を主に担う私という分担になっています。

基本設計

-

基本設計フェーズでは、基本計画で定義した要件に基づいて、システムに実現する機能を明確化・具体化します。具体的には、画面のレイアウトや動作、アーキテクチャの構成やハードウェア調達に必要な仕様等を確定します。今回のプロジェクトでは、このフェーズから新たな登場人物として、ここからSEが2人、パートナー(外部協力会社)のSEが1名が参画しました。

-

システムの具体的な部分に入ってくるので、各パートの詳細設計や製作を見据えた体制に増員していくのですね。

-

PMとともに、それぞれの専門性を発揮しながら、仕様を固めていくフェーズ。検討の抜け漏れがないように、ホワイトボードを使って議論したり、ドキュメントを次々とアウトプットしたりして、まだ「世の中のどこにもないシステム」という見えないものを「見える化」したうえで、定期的にお客様とすり合わせていくことが大事ですね。

詳細設計

-

詳細仕様フェーズでは、基本設計で定義された仕様をもとに、プログラム製作へのインプットとして、プログラムの挙動や出力結果等、詳細な仕様へと落とし込んでいきます。ここでは基本設計のメンバーに加えて、パートナーのSEを2名アサインして、設計書を書き起こしていきます。

-

この段階になると、PLが中心になってプロジェクト運営を担っていくのですね。ですから、SEも、自ら設計書を書きながらも、パートナーSEへの業務依頼やとりまとめも重要になってきますね。

-

そうですね。PMには、定期的な進捗会議で報告を上げたり、お客様との打ち合わせに同行してもらったりはしますが、論点が詳細レベルになってくることもありますので、私たちPLとSEが「ものづくりのプロフェッショナル」として、リードしていく立場になるのです。

製作

-

そして、製作フェーズ。詳細設計書に基づいて、ソフトウェアのプログラミング、インフラ・ハードウェアの環境構築を進めて、システムを具現化していきます。

-

これまで想定していたシステム開発のイメージ通りの仕事ですね。集中作業も増えてくるので、パートナーを含めた私たちSEの仕事が捗りそうです。

-

この製作フェーズに至るまでの工程が、はじめはなかなかイメージできないでしょうね。なお、私たちPLは主に管理や仕様・設計の調整をします。とはいえ、担当が書いたコードのレビュー等もしますので、プログラムの知識も必要になります。

テスト

-

製作の後工程はテスト。作りっぱなしではなく、作ったものが正しく動くかどうか、その品質がシステムの生命線です。はじめに言った、「差別化・競争優位」の源泉にしていくためにも入念なテストが重要です。

-

それぞれ実装した、モジュール単位での単体テストから始まって、ソフトウェアやシステム全体の結合テスト、業務と合わせてのシステム総合テストまで、ステップを踏んで品質を確認していくのですよね。

-

その通りです。ものづくりに没頭していると、どうしても作ること自体が目的になりがちですが、システムは課題解決のために作るので、作ったものが目的通り使えて、効果を発揮してはじめて成功と言えるわけです。ですからテストフェーズでは、PLも総動員で業務面・技術面、あらゆる角度で検証・対応を重ねていきます。