鉄鋼ソリューション:次世代熱延プロジェクトPROJECT STORY #01

日本製鉄が

総額2,700億円超えで挑む

名古屋製鉄所次世代熱延ラインを

支えるシステム構築プロジェクト

about story

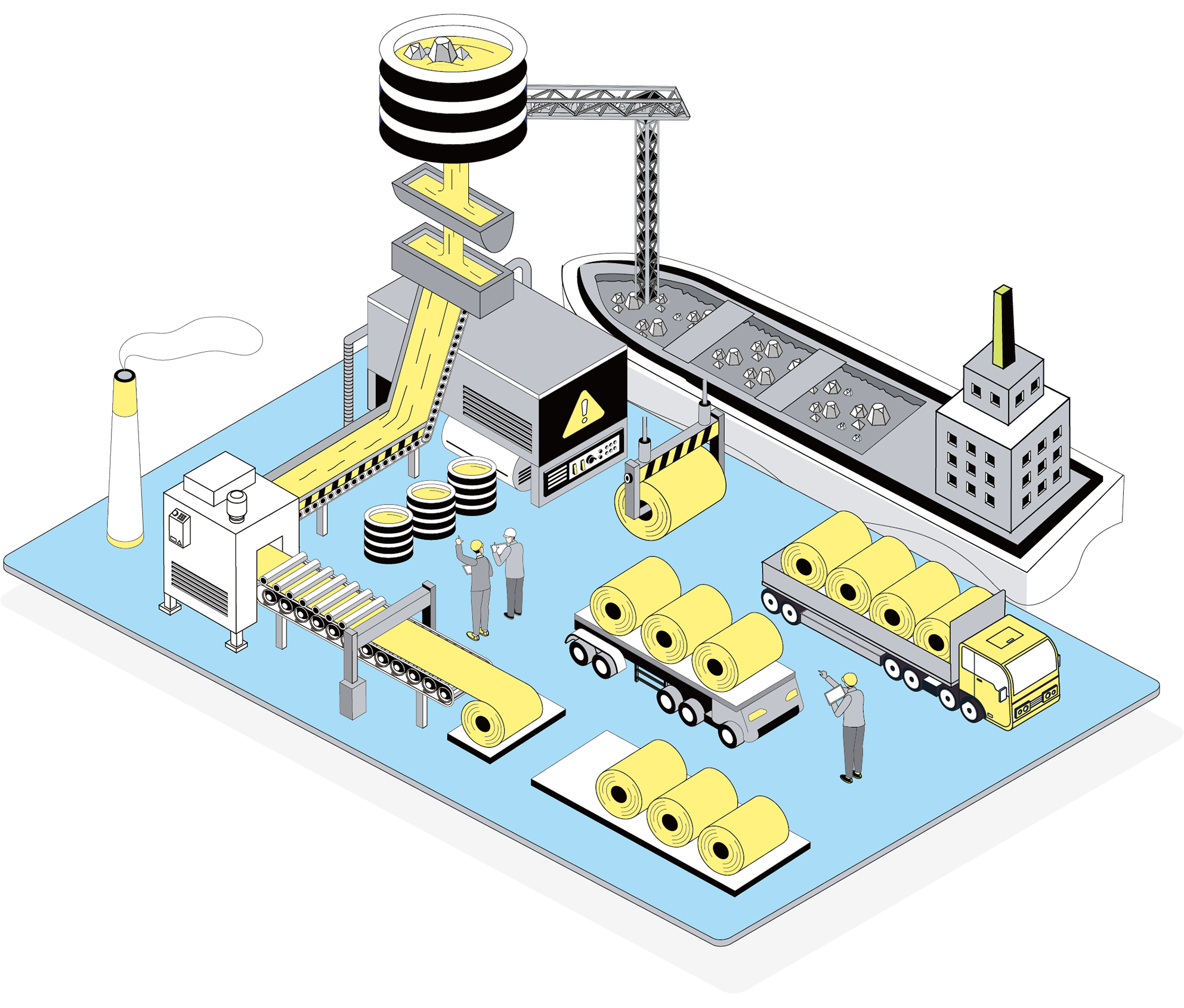

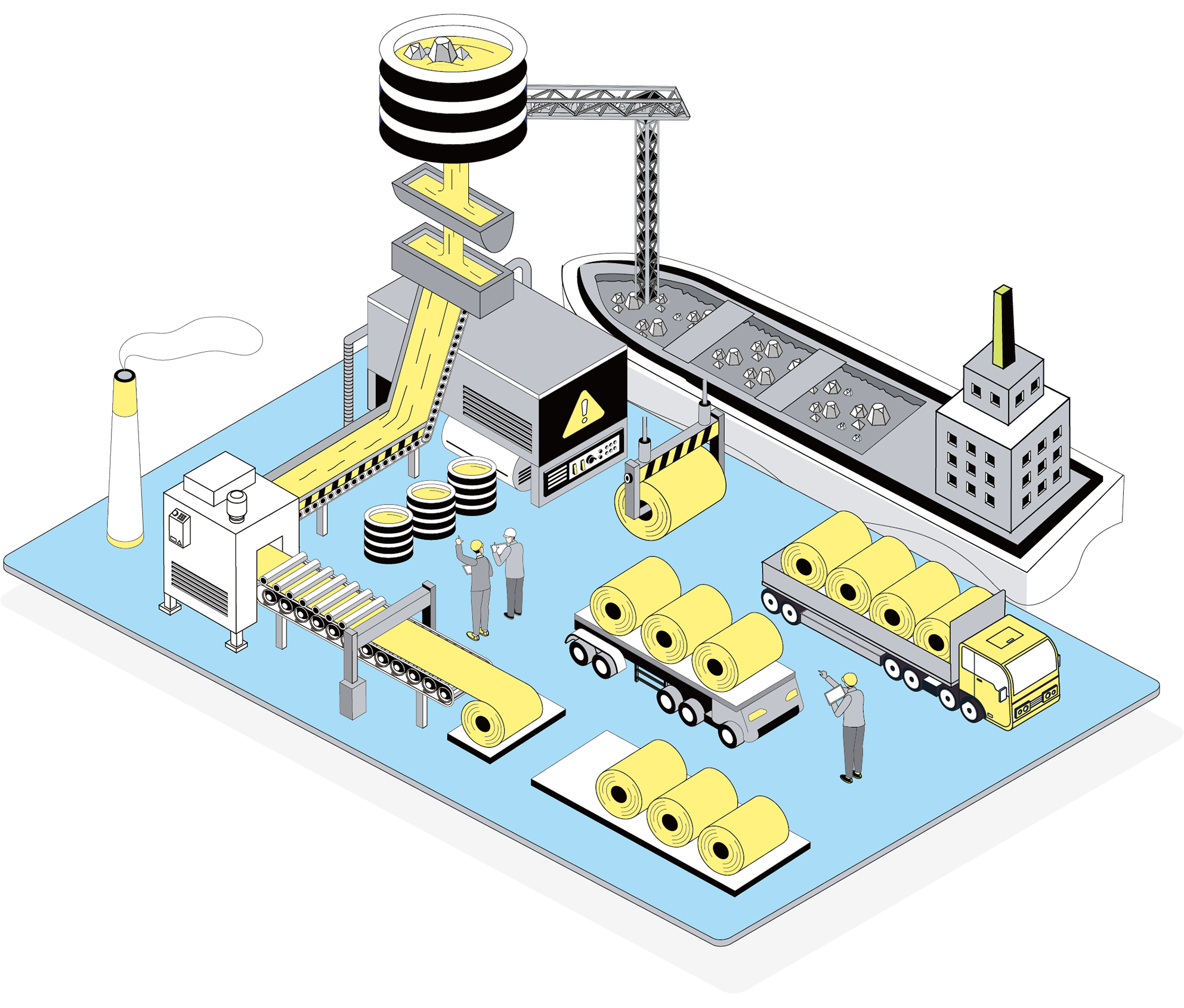

2022年、日本製鉄は自動車の未来に欠かせない超ハイテン鋼板の供給体制を強化することを目的として、名古屋製鉄所に次世代熱延工場の新設を決定しました。これを受け当社は新設工場のシステム構築を担当することとなり、「次世代熱延プロジェクト」が立ち上がり、「鉄のDNA」を持つ精鋭たちが参画しています。プロジェクトメンバーの稼働に向けた想いとは!?

CROSS TALK MEMBER

鉄鋼ソリューション事業部

システムエンジニアリング第一部

グループリーダー

T.Kamimoto

鉄鋼ソリューション事業部

システムエンジニアリング第一部

チームリーダー

H.Nakahashi

鉄鋼ソリューション事業部

システムエンジニアリング第一部

R.Miki

鉄鋼ソリューション事業部

システムエンジニアリング第一部

T.Ogai

Q.これまでにない大規模プロジェクトですね

-

T.Kamimotoさん

- はい。当社の「次世代熱延プロジェクト」は、日本製鉄名古屋製鉄所の次世代熱延工場新設に携わるシステム構築のプロジェクトとして、2022年4月に立ち上がりました。稼働時期は2026年度第1四半期を予定しており、総工費は約2,700億円となります。システム構築に関しても莫大な規模となり、日鉄ソリューションズ中部がその一翼を担っています。

今回の次世代熱延工場新設の目的は、自動車業界での温室効果ガス排出量削減に効果が期待される超ハイテン鋼板をはじめとする高級薄板の生産体制を強化することにあります。そうしたニーズを実現する工場を創り上げるにはどのようなシステムがあればよいのか、お客様が描く操業を実現するために必要な要件や機能の検討から始めました。

自社の過去の受注案件と比較しても、かつてない規模のプロジェクトになります。

Q.プロジェクトメンバーは、元々同じグループ?それぞれの役割と仕事の流れは?

-

T.Kamimotoさん

- もともとは別のグループのメンバーです。今回のプロジェクトを成功に導くために必要な技術や知見を持つメンバーが選ばれました。その一方で、

Mさんや

Mさんや Oさんのような若手メンバーにも参画してもらいました。これは、大規模プロジェクトに若手社員を参画させ、先輩社員とペアを組むことで知識継承の機会を作り、将来を支える人材の育成につなげるためです。

Oさんのような若手メンバーにも参画してもらいました。これは、大規模プロジェクトに若手社員を参画させ、先輩社員とペアを組むことで知識継承の機会を作り、将来を支える人材の育成につなげるためです。

私の役割は「次世代熱延プロジェクト」という当社内グループのリーダーとして、全体を管理する立場を担っています。このグループには2つのチームがあり、そのうちの1つのチームリーダーを Nさんが務めています。

Nさんが務めています。 -

H.Nakahashiさん

- 私がチームリーダーとして担当しているのは「熱延」という領域で、まさしく今回新設する工場の熱延ラインを主に対応しています。

業務内容を簡単に説明すると、製品を製造するために必要な製造指示情報を加工・編集して熱延の設備制御を行うプロセスコンピュータへ送付したり、逆に設備から操業実績を受け取って熱延以降の操業制御につなぐなどの事を行っています。 Mさんと

Mさんと Oさんは「薄板」領域ですね。担当領域が異なっているので、普段なかなか交わることは少ないですね。

Oさんは「薄板」領域ですね。担当領域が異なっているので、普段なかなか交わることは少ないですね。 -

R.Mikiさん

- はい。私は薄板領域の操業系システムを開発しています。わかりやすく言うと、鉄鋼の製造現場では搬送設備を用いて様々な資材を移動させるわけですが、私が関わっているのは、資材が今どの場所にあるのかといった管理や、求められる場所に資材を運ぶためのオペレーションガイダンスシステムの開発です。同じ操業系の薄板領域でも

Oさんの担当はまた違いますね。

Oさんの担当はまた違いますね。 -

T.Ogaiさん

- そうですね。私は在庫管理や生産計画といった生産工程のシステムに携わっています。納期通りに製品を納品するため生産スケジュールのコントロールや在庫確保を行うシステムを開発しています。次世代熱延工場の新設に伴って生産工程の管理にも変化があるのですが、新工場の建設と並行してシステム構築を進めているので、工場の現場の方と新たな管理方法について話をしながら開発を進めています。

-

H.Nakahashiさん

Oさんの言うとおり、新工場の建設とシステムの構築が同時進行で行われているので、現場との話し合いはかなり重要な部分ですね。

Oさんの言うとおり、新工場の建設とシステムの構築が同時進行で行われているので、現場との話し合いはかなり重要な部分ですね。-

T.Kamimotoさん

- そう思います。基本的には従来の工場のシステムをベースに新しくどう変えていくのか、今ある仕組みはどうなんだろうか、というところからスタートするので、その点をお客様とすり合わせながら建設中の新工場と我々のシステムがかみ合うように同時進行で開発を進めることも求められていて、それを現在数年間かけて創り上げている状況です。

開発手法はウォーターフォール型。我々の役割は基本的にはお客様の要望を具現化するためのシステム構築がメインで、プログラミングやコーディングといった実作業をする製作担当者は別にいます。若手の場合はそうした製作担当を経験したり、設計から一貫して携わるケースもあります。 -

R.Mikiさん

- 次世代熱延プロジェクトは数年規模で進行するプロジェクトなので、参画当初は指示を受けプログラミングやコーディングから入ることになったメンバーも、徐々に上流工程である設計を受け持つことになります。通常はプロジェクトを変わりながら徐々に上流工程に移行していきますが、一つのプロジェクト内で工程を以降するのは大規模プロジェクトならではですね。

私自身も、現在は自分で設計したものを製作担当者に依頼して作ってもらいます。ですから製作担当者とのコミュニケーションも重要です。

Q.大規模プロジェクトに携わることへのプレッシャーはありませんか?

-

T.Kamimotoさん

- 元々マネジャー職だったので、規模は違いますがマネジャーとしての業務としては従来と同様です。ただし、これほど大きなプロジェクトに携わる機会は今後ないかもしれないため、この経験を自分自身のキャリアに活かすことはもちろんのこと、後輩にも伝えていかなければという使命感もあります。

もう一つは、やはり時間。2026年春までおよそ約1年です。 -

R.Mikiさん

- そろそろ納期という言葉があちこちから聞こえてくる時期になりましたね。

-

H.Nakahashiさん

- そうですね。工場を立ち上げるための必達のリミットなので、ここからが頑張りどころですね。工場を稼働させてみて初めてわかる改善要望なども出てきそうですね。

私の場合、自分のミスで工場が操業停止しかねないシビアな領域を担当するためプレッシャーも感じますが、期待されているからこそ、このプロジェクトへの配属だと考えています。シビアな領域である分、正常に工場が立ち上がった時に達成感があると前向きにとらえています。 Mさんとは、一部関連する領域がありますが、担当するのは新規設備ですよね。どういったところに大変さを感じますか?

Mさんとは、一部関連する領域がありますが、担当するのは新規設備ですよね。どういったところに大変さを感じますか? -

R.Mikiさん

- 今回は新規設備であることもあり、お客様と私たちとのイメージのすり合わせでは非常に苦労しました。私の担当システムの設備は旧工場にはなかったものなので、操業の為に必要な要件をお客様からヒアリングしイメージすることが難しかったです。イメージするシステムの齟齬があってはいけないので、とにかく打ち合わせを重ねて理解を深めていきました。

そうしてお客様と粘り強くコミュニケーションを取り続けた結果、今では自分の領域に関して自信を持てる部分も出てきました。 Oさんは入社後最初の配属がこのプロジェクトですが、プレッシャーはありましたか?

Oさんは入社後最初の配属がこのプロジェクトですが、プレッシャーはありましたか? -

T.Ogaiさん

- 重要なプロジェクトという説明を聞いていたので初めは不安が大きかったです。そもそも新入社員として鉄鋼業界自体の勉強をしている最中だったので、様々な知識が追い付いていない焦りも重なっていました。

ただ、これは社風もあると思うのですが、先輩方は本当に面倒見がいいんです。他グループの知見者に相談した際、ご自身も大きな案件を抱えお忙しいにもかかわらずいつも快く相談に乗ってくれました。こうしたサポートに支えられながら少しずつ前に進むことができているのかなと感じます。 -

T.Kamimotoさん

- 勉強しながら進んでいくしかない。そこはベテランも若手も全員同じですね。

Q.このプロジェクトに参画して成長したと感じる点は?

-

H.Nakahashiさん

- このプロジェクトに配属されてからマネジャーに昇進しました。これまで後輩に教えることはしてきましたが、業務として部下の指導・育成を行うことが求められるようになりました。

自分のことだけではなく、全体の進捗状況を見ながらプロジェクトの進め方を考察していくこと、チームのみんながより能力を発揮するためには、こういう教え方がいいんじゃないか、といった視点でプロジェクトを捉えるようになったことが自身の成長点だと思います。

けれど、思い通りに進まないことも多く思い悩むこともあります。 Kさんはそんな経験はありませんか?

Kさんはそんな経験はありませんか? -

T.Kamimotoさん

- そうですね。予定通り進んでいないという場合は、何かしら原因があると考えるようにしています。大切なのは「誰が?」にフォーカスして責任追及するのでなく、「何が?」にフォーカスしてチームで解決策を考えて実行することですね。

-

R.Mikiさん

- システム開発は一人ではやれない仕事なので、だからこそチームで取り組むんだ!という姿勢は重要ですね。このプロジェクトに参画した当初は、当社社員だけでなく協力会社の皆さんも一緒になって一つの目標に向かって円滑にチームプレイをすることが大変でした。

今ではIT技術を身に付けることと同じぐらい、人間関係の構築が大切だということを実感しています。このプロジェクトを通して、技術者としてはもちろんですが、人との関わりを大切にすることも学びました。 -

T.Ogaiさん

- 私の場合、まずは質問や確認から始めました。別プロジェクトの人にも質問することがあったので、最初はためらいもありました。しかし、そんなことを言ってはいられません。「当たって砕けろ」の精神で進めました。大規模なプロジェクトをリアルタイムで経験できること自体が成長の機会ですし、お客様とのコミュニケーションの手法も、多少なりとも経験を通して身につけられたかなと思います。

Q.現時点でのミッションは?そして学生へのメッセージを!

-

T.Kamimotoさん

- このプロジェクトでは壮大で綿密な計画が立てられているので、計画に沿って円滑かつ確実に、さらに遅れなく進めていくことが重要です。私たちの持ち場であるシステム構築を2026年春の工場立ち上げに間に合わせることが当面のミッションです。

それと同時に、先輩社員と若手がペアを組むことで知見の継承機会を作り、成長を促す場としたいという会社の方針もあると思います。グループリーダーとして、ミッションの完遂と同時に、部下の成長のサポートもしていきたいと思っています。 -

H.Nakahashiさん

- そろそろプロジェクトも佳境に入ってきているので、実際の操業をよりリアルにイメージしながらシステム構築を進めていく必要があります。操業パターンは何百通りもあり、それらを満たすことができているか、この部分を確認しながら進める必要があることを肝に銘じています。

-

R.Mikiさん

- 私の場合は先ほども話したように新設の設備に向けてシステムのイメージをすり合わせ、構築していくことを行っています。お客様にとってベストなものになるにはどうしたらいいのか。最後まで粘り、考え、全力を尽くしたいと思います。

-

T.Ogaiさん

- 私も、お客さまから出てくる要望に対して、しっかりと反映できているのかどうか。高品質なシステムを提供できるのか、という部分をポイントに業務を進めて行こうと思います。

貴重な経験ができている、と今なら実感できますが、参画当初は本当についていくことに必死で大変でした。けれど、気が付いたらできることが少しずつ増えていて、次第に俯瞰して業務を見られるようになっていました。なので大変でもまずはがむしゃらに仕事に向かっていくことが大事なんだと思います。 -

H.Nakahashiさん

- そう。はじめのうちは目の前のことに集中していれば、きっと結果はついてきます。もし何かあってもチームや全員でフォローします。

-

R.Mikiさん

Nさんのおっしゃるとおり、職場には、一つのプロジェクトをみんなで支えて成功させていこう!という一体感がありますね。さらに職場全体がフォローしあえる環境があり、若い力の活躍を後押しする風土があると思います。SEは決して孤独な仕事ではないと思います。

Nさんのおっしゃるとおり、職場には、一つのプロジェクトをみんなで支えて成功させていこう!という一体感がありますね。さらに職場全体がフォローしあえる環境があり、若い力の活躍を後押しする風土があると思います。SEは決して孤独な仕事ではないと思います。-

H.Nakahashiさん

- 何かあったらみんなで集まって解決しますし。放っておかないですね。誰かのところに人が集まっていると、何かあったか?みたいな感じで。

-

T.Kamimotoさん

- 組織全体で受け止めてより良いものに挑んでいく。日鉄ソリューションズ中部の社風が、このプロジェクトにも表れている気がします。残りわずか、良い結果とするために、全員でより一層頑張っていきましょう!

-

- はい!

その他プロジェクトを見る

You are the future itselfLet’s ENTRY

いろんな個性や能力を持った

あなたと働きたい。

KEYPERSONとしての一歩は

まず、ここからはじめよう!