自然言語(日本語)で対話できる生成AIは、企業情報システムに重大なインパクトをもたらしつつある。これまでAIシステムと企業情報システムとの間には、少々距離があることが多かったが、生成AIの高い汎用性により両者は融合に向かうだろう。そのとき企業情報システムのアーキテクチャと開発プロセスは、一体どのように変化していくのか。AI技術の進化を追いながら解説する。

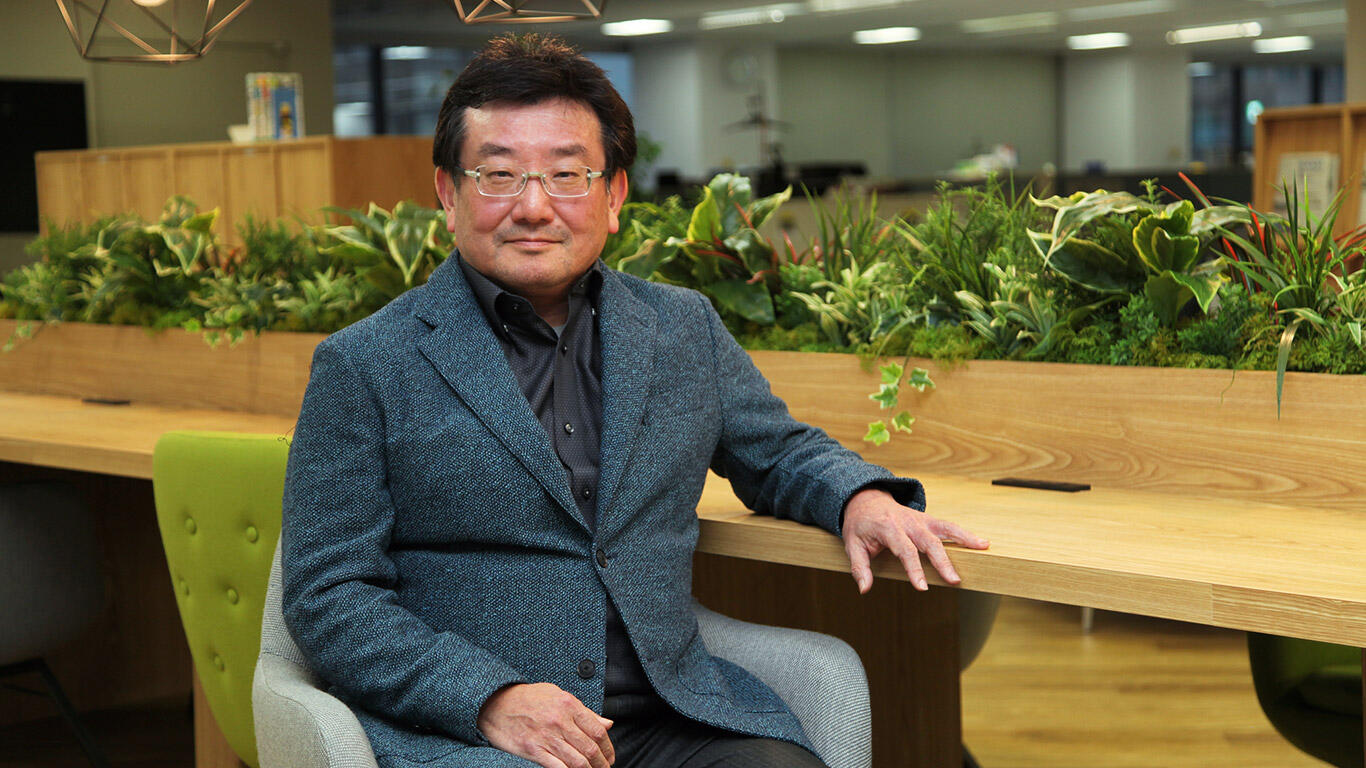

南 悦郎

日鉄ソリューションズ株式会社

エグゼクティブ・フェロー

技術本部システム研究開発センター所長

ここでは第二次AIブーム終焉頃からの話をする。1980年代には知識ベースシステム(エキスパートシステム)を中心としたAIブームがあったが、その後しばらくAIは「冬の時代」を過ごしていた(図1)。しかし、2006年に画像認識の領域において、従来のアルゴリズムとはアプローチが大きく異なる深層学習(ディープラーニング)が登場してから再びAIブームが起こり、それ以降、AIは急ピッチで進化を続けている。

深層学習によって、画期的なAIシステムがいくつも開発された。深層学習が強化学習と結びついたことで、囲碁や将棋から、ロボットの制御などにも使われるようになっている。例えば、米Google系列の英DeepMindが開発したAI囲碁システム「AlphaGo」は、2016年に当時世界最強と言われた囲碁の名人イ・セドル氏と対局し、4勝1敗で勝ち越して大きな話題となった。最近では、テレビ番組で将棋や囲碁の対局を見ると、どちらが優勢かを「AIの評価値」で表すようになっている。AIが世の中に浸透し始めていることが分かる。

言葉の「意味」を数値化してAIが「理解」

この10年間のAIの進化に関して、特に注目してほしいのは「意味」を表す多次元ベクトル(埋め込み、embeddings)である。多次元ベクトルによる意味表現は生成AIにつながる技術で、単語や文章、画像などが表す意味を、100~1000次元のベクトル(数値配列)で表現する。多次元ベクトルで表現した「犬」と「猫」を比べると似た部分があり、「犬」と「机」を比べると離れているため、単語同士の意味の距離感を多次元ベクトル同士の距離感で表せるようになる。この技術は、意味が似ているもの同士の検索に利用されている。

多次元ベクトルを使うと、単語同士の複雑な演算もできる。例えば、「東京とパリの関係」と「日本とフランスの関係」が多次元ベクトルで表せているなら、「日本で言うところの東京は、フランスで言えば何か?」という演算が可能で、結果として「パリ」という答えを導き出せる。単語や文の意味を扱えるようになったことは、AIに大きな進歩をもたらした。

この技術を使った生成AIとして2022年にChatGPTが登場して以来、「生成AIブーム」が巻き起こっている。生成AIのベースとなる大規模言語モデル(LLM)は、「Transformer」というアルゴリズムをベースにしている。このアルゴリズムは、膨大なテキストデータを基に、例えば文章の途中までを示して「次の単語は何か」を先読みさせたり、文章の途中を空白にして「そこに何が入るか」という穴埋め問題を解かせたりしながら言語モデルを開発するために用いられる。

一定の文法に従ったものであれば、自然言語の文章以外のものでも学習できる。プログラミング言語のほか、数式、表、レイアウト、データ構造、タンパク質の構造なども扱える。さらに、画像や動画も、色や明るさといった構成要素を多次元ベクトルで表現できるので学習可能だ。最近の画像生成AIや動画生成AIはその応用である。

学習の容易さが進化のスピードを高めた

生成AIが勢いよく広がっている背景には、深層学習では基本的に教師データを用意する必要があるが、Transformerによる大規模言語モデルの学習に特別な教師データは必要ないことがあげられる。膨大なテキストデータをそのまま教師データとして使えるからだ。この学習の容易さは、生成AIの研究開発の速度を格段に高める長所と言える。

また、Transformerベースの大規模言語モデルには、パラメータ数や計算パワー、学習データの量を増やせば増やすほど性能が上がるという特徴がある。

生成AIは多次元ベクトルを応用しているので、回答する文章はシンプルな行列計算で導き出せる。アルゴリズム自体は複雑なものではない。ただし、計算はシンプルだが、計算量が膨大なので、行列計算を超並列処理できるハードウエアが必要になる。

生成AIの短所をいかに補うか

一方、生成AIの短所として、もっともらしい嘘(ハルシネーション)をつく可能性があることはよく知られている。この点は、強化学習を通じた人間による「修正教育」により、改善が図られている。

生成AIには「最新情報に疎い」という短所もある。大規模言語モデルを作成した時点までの情報しか学習していないからだ。例えばChatGPTが使用する言語モデルGPT-3.5は2021年9月までの情報しか学習していないため、ChatGPTにそれより新しい情報について聞いても答えられない。改良版となるGPT-4 Turboでも2023年5月以降の情報は入っていない。最新の情報は何らかの形で補ってやらなければいけない。

大規模言語モデルの構築コストにも課題がある。GPT-3のとき、1回学習するのに4億から5億円かかっていたという。パラメータ数が格段に増えた現在のGPT-4の学習コストは桁が1つ上がるとされているので、GPT-4と同等のものを自前で構築するのは現実的ではない。なので、ChatGPTを利用するか、比較的小規模な言語モデルを自前で持つか、企業の動向は分かれている。GPT-3.5のパラメータ数は数千億だが、それを数十億に抑えれば、オープンソースを使って自前の言語モデルを構築することも可能だ。

なぜ生成AIは企業情報システムに不可欠なのか

短所もあるが、際立った長所が多い生成AIの用途は、非常に幅広いと言える。しかし、最も注目すべき用途は、現時点での自動化のレベルが相対的に低い「ホワイトカラーの業務」だ。そこに注目すべき理由について、製造業とシステム開発を比べながら説明していきたい。

製造業の多くの現場では、生産プロセスの機械化・自動化が進んでいる。例えば製鉄所には長さ数百メートルの製造設備があるが、そこで働いている従業員は数えるほどだったりする。製造設備のコンピューター制御が進んでいて、産業ロボットも活用されているからだ。さらにこの10年くらいで、「勘と経験」といった職人芸的なものが深層学習で自動化されるようになりつつある。

一方、同じ製造業でも、本社・スタッフ部門における業務の主役はいまだに人間である。情報システムの役割も、人間の業務を肩代わりするというより、データの記録・集計・検索という昔ながらの役割にとどまっていて、あまり進化していない。

なぜなら、人間が主役の業務は、自然言語で知識を伝え、意思決定し、その内容を指示している。こうした業務を定量的なデータ・数値では扱えず、意味も理解できなかったため、従来の情報システムでは効率化できなかったのだ。

視点を変えて情報システム開発の現場はどうか。以前から自動化が叫ばれているものの、実際のところ設計やプログラミングなど、ほとんどの作業を人間が担っている。製造現場の人たちから見れば、システム開発の現場はいまだに「手工業」の状態である。

生成AIが崩す「3つの壁」

この状況が生成AIによって大きく変わる。生成AIがあれば、自然言語に依存した業務の意味を理解し、自動化するための道が開ける。システム開発においても、日本語で業務手順やシステムの要件を記述できるようになる。従来型のプログラミングや機械学習に続いて、新たに「自然言語で処理を記述する」という手段が加わる。

これは画期的だ。これまで自動化が進んでいなかった「ホワイトカラーの業務」がいよいよ本格的な自動化の対象となる。

従来、ホワイトカラーの業務を自動化するうえで、システム開発には3つの壁があった(図2)。①人間によるプログラミング言語の理解の壁、②コンピューターによる自然言語の理解の壁に加え、海外取引やオフショア開発などでは③人間による他国語の理解の壁もある。

これら3つの壁は、生成AIによって崩れ始めている。①人間によるプログラミング言語の理解の壁については、人間の代わりにAIがプログラミングする時代が到来している。既にソースコードの自動生成機能が商用化されているほか、ソースコードのリファクタリングやデバッグ、テストデータの生成を自動化する機能などもある。

②コンピューターによる自然言語の理解の壁は、今まさにある程度理解できるようになってきたところである。自然言語で記述された要件や設計書をAIに読み込ませて意味を理解させ、そこから質疑応答や対話、設計ドキュメント(データモデルや画面レイアウトなど)を加えることで、AIがより深く理解できるようになってきている。システム開発の上流工程を自動化する可能性が見えている。

③人間による他国語の理解の壁については、AI翻訳サービスの性能が飛躍的に向上していて、議事録のテキスト起こしなどもできるようになった。オフショア開発にもたらすインパクトは非常に大きい。

このように、システム開発に存在した3つの壁は、いずれも生成AIによってなくなる方向にある。

プログラミングでも「意味」の理解が進む

生成AIによるプログラミング支援について、より詳しく見ていきたい。2022年夏頃からGitHub Copilot、AWS CodeWhisperer、Google Duet AI for developersなどのツールが登場し、非常に注目されている。提供される機能は、ソースコードの自動生成、リファクタリング、デバッグ、テストコード生成、ソースコードへのコメント付加など多岐にわたる。特によく利用されているのは、人間がソースコードを途中まで書くと、その続きをAIが生成する機能だ。

これらの機能はどれも「意味を変えずに、言語を変換する機能」である。日本語を英語に翻訳する、ソースコードの意味をコメントとして付加する、動作を変えずにソースコードの構造を整える、といった処理は、いずれも同じ意味を保ちつつ異なる言語や形に変えているだけだ。これはTransformerアルゴリズムの得意技で、それをうまく応用している。

ソースコードの自動生成について利用者の評価を各種のレポートで調べてみると、だいたい同じような結果になっている。自動生成されたコードの約30%はそのまま使用され、それ以外のコードも少し手直しすれば使えると評価されている。その結果、70~80%の利用者はプログラミングが「生産的になった」と感じている。特にプログラミングの中にある単純で面倒な繰り返し作業を自動化できる点の評価が高く、「導入の価値あり」とするレポートがほとんどだ。

AIが何を見てコードを生成しているかというと、GitHub Copilotでは作成中のコードしか見ていない。本来、開発するアプリケーションの関連情報の中から、作成するコードに関係あるものを参照して、コードに反映させるべきだが、それはまだGitHub Copilotではできていなかった。しかし、最近のGitHub Copilot Xでは、ようやく関連情報の参照ができるようになりつつあり、作成中のコードだけでなく、リポジトリ内にある当該アプリケーションの関連ファイルやドキュメントを参照することで、コード生成の性能を高めようとしている。

今後は、生成したコードを実行した結果、テスト結果、実行結果のログなどの多様な情報をAIが学習していくので、コードの生成やリファクタリングの性能がさらに上がっていくだろう。AIは試行錯誤の環境(学習の環境)があるか否かで性能の上がり方が全く違う。その意味で、システム開発分野は学習機会が多く、生成AIの性能が向上しやすい領域と言える。

生成AIの得意領域で人間の役割を代替

これらを踏まえて、生成AIにより企業情報システムのアーキテクチャがどのように変わっていくのかを考えてみたい。

今のアーキテクチャは、基幹系、情報系、OA系などのシステム群があるなかで、人間は「情報ハブ」としてシステム間連携の役割を担うような形になっている(図3)。

例えば基幹系システムで何かを処理させようとしたときに、だれかに何かを聞くためにメール(OA系)を送ったり、返信を読んで処理すべきことを意思決定し、データを基幹系システムに打ち込んだりする。これは人間がシステム群の間に立って、知的作業をしながらシステム間連携をやっているのと同じだ。

今、実社会の動きはどうなっているのか、という「外部から情報を取り込むセンサー」の役割も人間が担っている。そして、業務全体を見渡して、どう仕事を進めていくべきか、その手順を考えているのも人間だ。

つまり、人間は業務において「知的作業」に加え、「情報ハブ(システム間連携)」「実社会とのインターフェース」「作業手順のプランナー」の役割を果たしている。生成AIは、これら人間の役割を段階的に代替していくと考えられる。

生成AIの特徴を人間に例えて言うと、次のような感じではないだろうか。

『博学で物知りだが、新しいことには疎い。外国語に堪能で、プログラムもちょっと書ける。自信家でもっともらしいことを言うが、数字や論理には弱い。以前は、おっちょこちょいで脇が甘かったが、今は注意されて少し慎重になった人』

このような特徴を持つ生成AIが得意な役割は、ジェネラリストとしての管理職に近いと考えている。専門的な問題はその領域のスペシャリスト(深層学習など)に判断を任せるべきだが、生成AIは豊富な知識を備え、人間相手の作業が結構得意である。例えば、生成AIがチャットで人間と対話しながら、人間が処理したいことを別のAIや業務システムに処理させることが可能だ。チャットでありながら、テキストだけでなく図やグラフの読み込みや描画にも対応できるようなってきている。このようなチャットは今後、ユーザー・インターフェースの主流になる可能性があり、チャットの背後にある生成AIが情報ハブやシステム間連携の役割を担えることが分かる。

生成AIは手順を考えるのも案外得意だ。例えば、生成AIは料理のレシピ(調理手順)を生成できる。目的とする料理を実現すために、何をどういう手順で調理すればよいのか、生成AIはその手順をうまく組み立てられる。この特徴は、業務の作業手順を組み立てる場合にも応用できる。

さらに、現在のAIは「聞かれたら答える」という受け身の姿勢だが、これからは「自ら問いを発するAIへ」と変わっていく。情報ハブの位置にいるAIが自分から人間やシステム群、別のAIに問い合わせを行い、そこから得た答えを統合する新しいアーキテクチャにしていく必要があるだろう。

未来のシステムを具現化するための研究開発

企業情報システムは、まず従来型のプログラムとして処理を書くシステムがあり、10年くらい前に深層学習などの学習機械が業務上の処理を実行する新しい要素として広く導入されるようになってきた。そして今、第3の要素として生成AIの重要性が高まっている。これらと人間がどのように役割分担し、生成AIをどのように企業情報システムと融合させていくべきなのか、企業とシステムインテグレータが先導して考えていかなければならない。

この課題に対し、日鉄ソリューションズ システム研究開発センターは10~20年後の未来を見据え、図4に示す3つの未来目標を掲げて研究開発に取り組んでいる(詳しくは『先を見据えた、テクノロジーの「未来目標」』を参照)。3つの未来目標とは、現実のすべてをデジタル世界に転写して再現する「究極のデジタルツイン」、機械の知的能力をとことん人間に近づけて「業務を理解・実行できる人工知能」、そして変化への対応力がある「サステナブルな企業情報システム」の実現だ。

企業情報システムとAIが融合した未来のアーキテクチャを実現するには、これら3つの未来目標のすべてがかかわってくる。「業務を理解・実行できる人工知能」を情報ハブとして、生成AIが苦手な最新情報の把握を「究極のデジタルツイン」との連携で強化し、それらを変化に強い「サステナブルな企業情報システム」に組み込むことが必要だと考えている。

この考えに基づく未来の企業情報システムのイメージは図5のようになる。情報ハブの生成AIは、デジタルツインからリアルタイムのファクトデータを取得し、論理や計算を必要とする専門性のある業務処理はそれぞれのアプリケーションや深層学習のシステムに振り分けて実行させる。その際、生成AIは作業手順を組み立て、いま業務がどのような状況かというコンテキストを把握しつつ、人間に問い合わせたり、意思決定を促したりしながら業務を進めていく――。そんな未来像が見えてきた。

従来の企業情報システムに深層学習や生成AIを融合させ、それらを活用した新しい業務の形を実現するには、システム開発の総合力が重要になってくる。AIの構築力だけでなく、劇的に変わるシステムアーキテクチャやシステム開発プロセス、業務プロセスをデザインし直し、最も高い価値をもたらす形に統合する設計ノウハウや技術力が求められる。これからの企業情報システムは、生成AIを軸に全体を再構築するところが主戦場になるはずだ。